Data Visualization Japan Meetup 2022(2022年12月27・28日開催)における、三中 信宏さんの講演です。

三中 信宏/可視化と体系化の歴史:サイエンスとアートをまたいで

歴史的視点から知識と情報の可視化を考察することにより科学と芸術の接点のあり方を探る.

どうも皆さんおはようございます。 農研機構におります三中と申します。 先ほど矢崎さんにご紹介いただきましたけれども。

一応表の仕事は統計データ解析、これが仕事になっておりまして。 あと先ほども言われましたが。 いろいろと悪いことをしております。 進化あるいは分類、系統そのあたりに関しての仕事というか悪行をずっと重ねてきておりました。

今日は皆さんにお話ししたいことは、少しまとまった時間をいただきましたので、データの可視化ということがどういう分野に広がっているのかと。 単に現在、可視化、可視化というキーワードが非常に盛んになっていますけれども、少し歴史を遡るだけで。 我々が気づかかったような可視化のヒント、そういったものが歴史の中に隠れているんだという、そんなふうな話をしていこうかと思っています。

スライドを用意しましたので共有させてもらってよろしいでしょうか。それでは何枚かスライド、何枚というか100枚ぐらい用意してきたんですけれども、先ほどのストーリーに従ってこれからお話をしていきたいと思います。

今回の、もちろん可視化というのがキーワードになっているかと思いますけれども。私の場合ですね、知識の体系化というもう一つのキーワードが、これが非常に自分にとっては重要なんですね。

先ほど分類あるいは系統という話をしましたけれども、生物学の世界では過去何年になるんでしょうか。過去2000年以上前からですね。 生物分類学という学問がありまして。世の中には様々な動植物がいるんですけれども。そういった動植物の知見をどのようにまとめればいいんだろうか。どのように分類すればいいんだろうかということを。ずっと生物学者は考えてきたわけです。もちろん我々が一つ一つ覚えるよりも。 はるかに多くの動植物がこの世の中におりますので。そういったものを分類整理するというのは、これはもうどうしてもやらなければならないこと。ただ新種として期待される生物というのは山ほどいますので、そういったものも全部ひっくるめて整理するというのは、これはなまなかなことではできないわけです。

整理・体系化をするというのが、これが一つの大きい問題になってくるんですが、その際に必要なのは、どのようにすればユーザーすなわち一般の人たちにとって利用しやすい体系化が可能なんだろうか。そういう問題が出てくるわけです。今回の私の演題の中。 可視化と体系化というのは大きなキーワードなんですが。 サブタイトルの方にですね「サイエンスとアート」っていうのはあえて入れました。

どういうことかというと。 我々、科学者・研究者というのは、もちろんロジカルに物事を考えて、しかるべきデータに基づいて結論を出すという、そんなふうなことをやってきたわけなんですが。もう一つ、複雑な構造あるいは複雑な情報をどのようにまとめればいいのかというところで、やっぱりアーティスティックな考え方って必要なんじゃないだろうか。

とするとですね。科学者っていうのはそうそうアーティストじゃないので。一方では科学のロジック、もう一方では芸術的なアート。両方の技能というか考え方あるいは技術、そういったものが必要になってくるんじゃないかというのが、ここでの一つの問題提起ということになるかと思います。

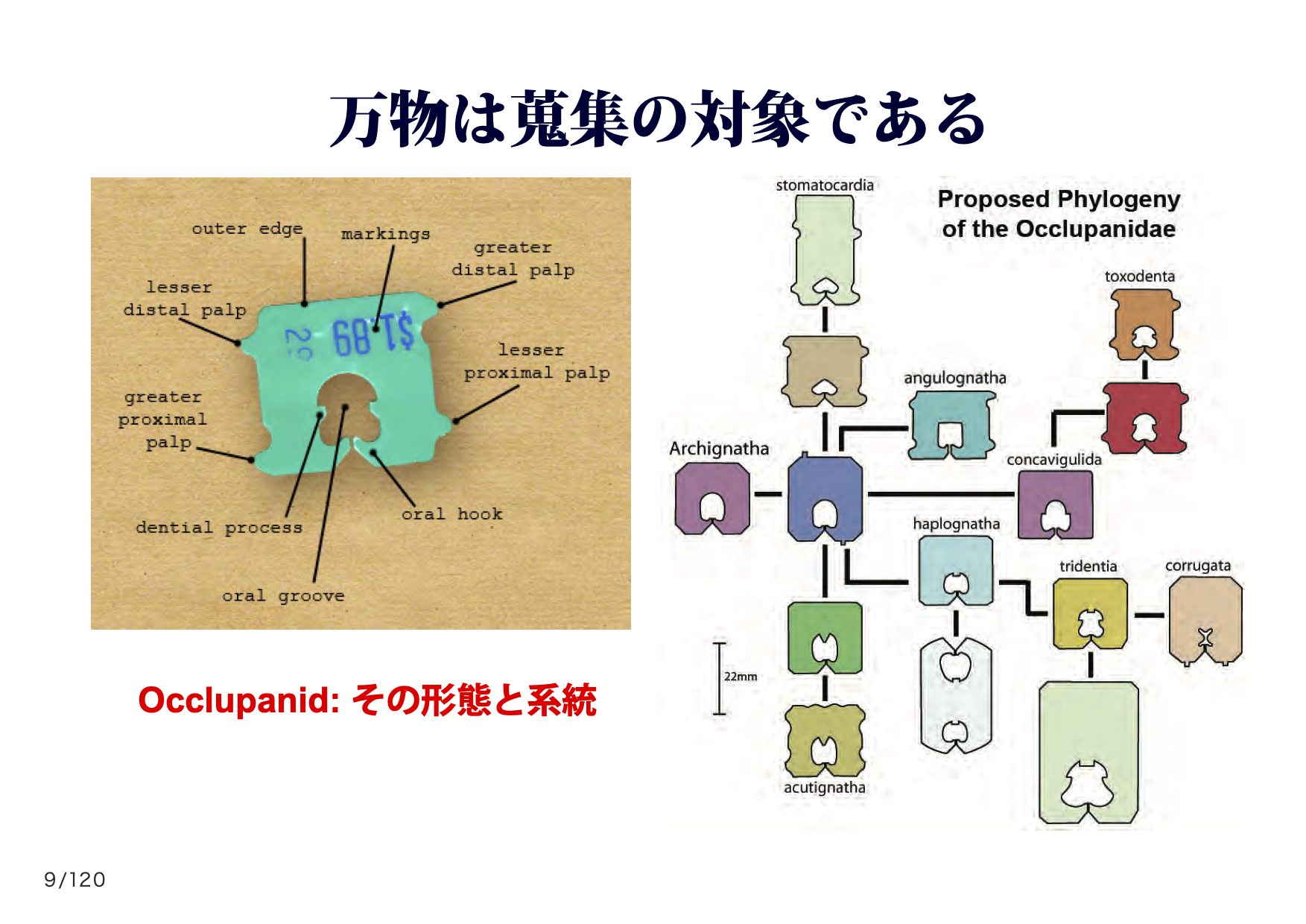

最初にキーワードを出しておきます。まず一つは分類の問題で。 先ほど私、生物学というのは非常に長い歴史を持つ学問体系だという話をしましたけれども。 こと分類というのは、別に動植物に限らないですね。私はいろんな無生物の分類に関心がありまして。

例えば最近だったらこういうふうなものを皆さんご存知かと思います。スーパーでもコンビニでも行けばこういうふうなクリップがですね、いろんな食品あるいは物品の袋にピチッとはまっていると思います。これはバッグ・クロージャー。分かりやすいようにいつもパン袋クリップと言っているんですが。これ皆さん、きっとどこかでご覧になっているかと思いますけれども。こんな具合に袋をピシッと止めるわけですね。

これ皆さんもし今ネットつながっていれば。 というかこれを私の講演聞かれている方は。 もちろんネットつながっているわけなんですが。 調べてみてください。 これ実はちゃんと学名がついているんですよ。 パン袋クリップの国際学会というのがありまして。 HORGで引きかければ必ずこのホームページが出てくると思います。

すごいのはですね。 こいつのパン袋クリップというのは。 日本ではですね。 埼玉県に一社しかないんで。 多様性がですね、あまりないんですよ。 ところが世界を見渡しますと。 実は非常に多様なパン袋クリップがありまして。 このね、HORGという国際学会は、それに対してですね、学名をつけるんですよ。生物と全く同じです。

俗名、修名。 大したもんですよ。 ここにちょっと書いてありますように。 これは生物の分類体系に従って、Kingdom(界)から始まって、Phylum(門)、Class(網)などなど。要するに生物分類体系と全く同じ名称でもって。 ある一つのパン袋クリップの種名を決定するんですね。 それの記載文を全部書くんです。 こういったことを延々とやっています。

これちゃんとFacebookにアカウントありまして。 新しいパン袋クリップが見つかったら。 こういうふうな新種記載をしたぞという、そういう通知がやってくるんですね。

すごいのはやはり我々人間というのは。 多様なものに対しては生物に限りません。無生物であっても名前をつけたくなるんですね。きっちり調べたくなるんですね。 先ほどのパン袋クリップだともちろん一番機能的に重要なのは、袋を留めるところのこのフックの部分なんですけれども。それ以外にもいろんなところに突起があったり、凹みがあったりするわけですね。そういったものにこういうふうな形態学的な名称を付けます。そうすると異なる形状を持つパン袋クリップ。必ず異なる形態的な特徴を持つはずですので。そういうふうなものを使えば、分類もできれば、場合によっては系統樹だって書けてしまう。こんな具合にしまして、生物ではないんだけれども、その多様な形状をこれを分類あるいは系統という、そういうふうな形で持って私たちは整理することができるわけなんですね。

この一番の大切なところは、我々がこういうふうに分類をしたり。 あるいは系統樹を書いたりっていうのは何かの目的のために、あるいは何か役に立つためにそれをやっているのではないんだというところが、これがおそらく一番重要な点ではあるかと思うんです。つまり私たち人間というのは、もともと分類をしなければ生きていけない生物なんですね。 もちろん分類学者というのは学問として分類をやっている人たちですが。私たち一般的な生活をしている人間にとっても、分類をするというのはそれをしなければ生きていけない。

もちろん現代社会では分類しなくて生きたり死んだりしなかったりするけれども。少し前の時代を生きてきた原始人を思い出していただければ、例えば木にぶら下がっている実が食べて毒になるのかそれともおいしいのか、ちゃんと分類できていなければ生き死に関わるわけですね。あるいは真向かいからやってくる獣が、ひょっとしたら自分に対して機会を加えるのか、それとも捕まえてその肉を食べれば非常にうまいのか。知っていなければやはり生き死にに関係するわけですね。

したがって分類するというのは、これは才能というか能力としてはかなり強い自然淘汰の影響を受けているわけで、分類をどのようにするのかというのは、かなり我々にとってはきっちりと生物学的に決まっている。そういう部分というのはあるかと思うんですよ。じゃあ一体どういうふうな生まれながらの分類傾向って、我々にはあるんだろうかと。

これは文化人類学でも1950年代からやっています。 今そこにお見せしているのは、これはブレント・バーリンという文化人類学者が1970年代に描いた絵なんですけれども。

要するに生物を分類するということは、これは現代人に関わらず昔から人であるならば必ずそれをやってきたんだと。それの特徴って一体何なんでしょうね、というのがここでの一つの問題になってくるわけです。先ほどの絵をスケッチを描いたブレント・バーリン、1990年代に総括的な本を一冊書いていまして。これが非常に面白いのは、要するにタクソノミーというのは別に科学的な分類学だけではないんだ。いわゆる民族分類(フォーク・タクソノミー)というのがあって、これの特徴は非常に簡単な原理がありまして。必ず階層的に分類するんです。ネットワーク分類なんていうのは、我々人間には全然縁がありません。必ずヒエラルキーがある分類をします。その階層は深くならないし、さらに言うならば分けた群はできれば同じだってほしいと。こういうふうな特徴がですね。 世界中至る所の部族でほぼ共通のフォーマットとして通用していると。

つまり我々は世界中どこにいてもほぼ同じようなやり方で持って、動植物を分類しているんだと。そんなふうな特徴が出てくるわけなんですね。これはですね、やはり非常に重要なのは、分類っていうのは好き勝手にやれるものではないんだという、そういう点です。

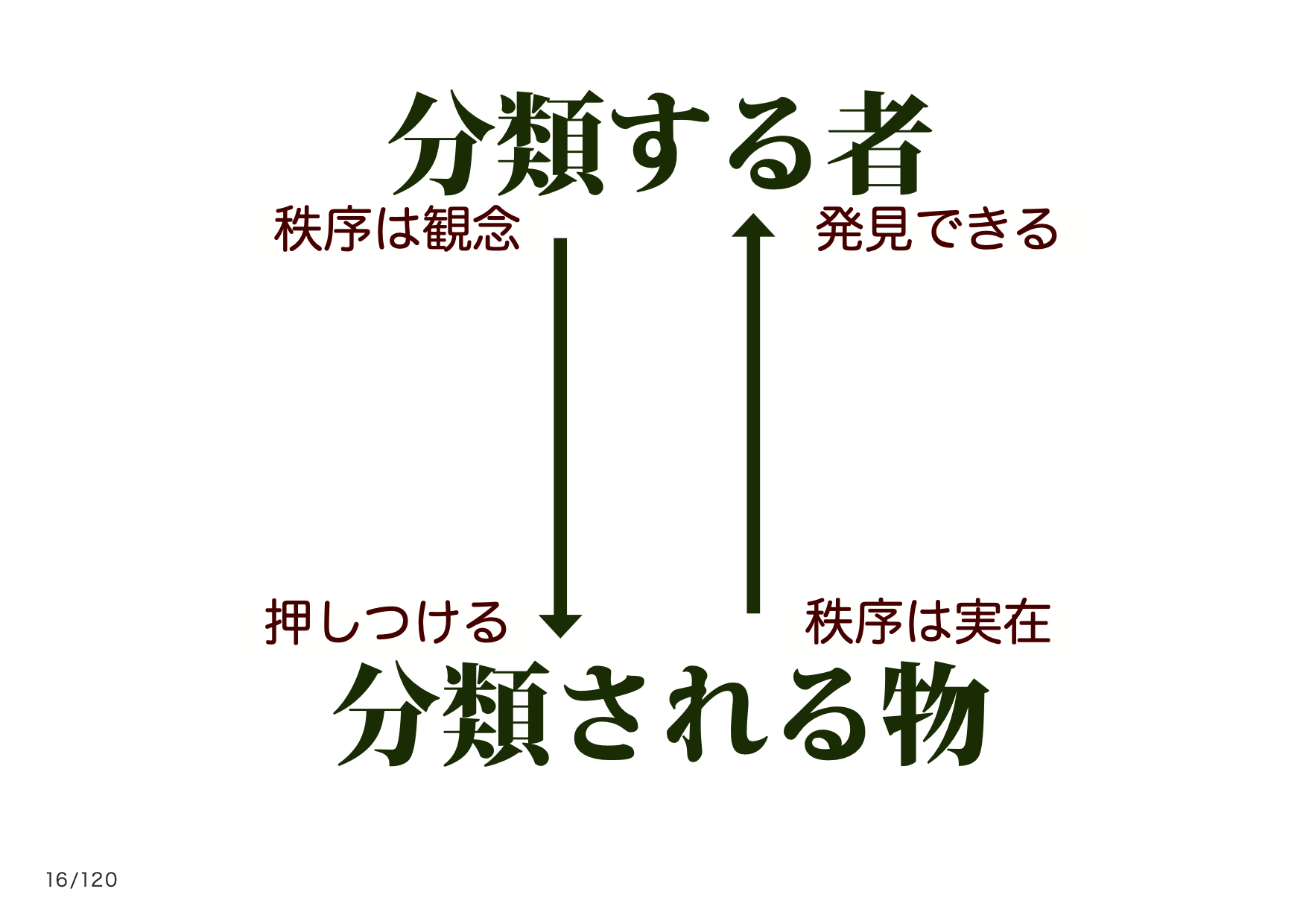

これどういうことかといいますと。 一方で我々の側は分類するものですよね。一方、対象物として動植物あるいはパン袋クリップみたいに分類されるものが一方にありますよね。そうすると分類っていうのはどういうふうな行為なのかと言われたときに。

まず一つの考え方はこういう考え方です。分類されるべき秩序は相手側。自然界側あるいは対象側。そちら側にあってその実在する秩序を我々が発見できるかどうか。これが問題であると。非常に実在論的な立場ですね。

ところがもう一つあるんですね。それは何かというと、いやいやいやと。どういうふうに分けるのかは観念であって我々の頭の中にあるんだと。その観念を自然に対して押し付けることによって対象は分類されるのであると。いろんなジョイントでポケポケを追って分けるのは、これは人間がやることであって、別に自然界に実在するかどうかは関係ない。

どっちが妥当な分類の見方なんでしょうかと。 要するに情報を整理し体系化するというときにですね。 その整理したり体系化する秩序(オーダー)というのはどこにあるんですか。 相手側にあるんですか。それとも自分側にあるんですか。 そういう問題があります。おそらく中間のどこかにあるんでしょうけれども。 そういうふうな問題が分類学ではいつでも問題視されてきたわけです。

本当に分けたその群はあると言っていいんでしょうか。例えば生物だったら種(スピーシーズ)ってありますね。 あれって本当にあるんですかと。 ないんじゃないですかという。 そういうふうな論争がこれがまだ延々と続いてくるわけです。

その意味で言いました分類っていうのは。 キーワードとしては我々にとって非常に馴染みが深いんですけれども。 それだけでは済まない。 かなり深い、言い換えれば難しい、そういう問題が。 どうしもまとわりついてきているんだというふうに。 考えていただく方がよろしいかと思います。

それに対してですね、もう一つのキーワードの系統の方は、こちらはひょっとしたら、もう少し分かりやすいかもしれない。 例えば、系統といった時に、生物学者ならば。 必ず祖先から子孫が生まれると、そういうふうなプロセスを念頭に置きます。 実際その通りですね。

ここで重要な点は。 私たちが祖先から子孫が生まれる、それが系統である、といったときに、多くの場合ですね、子孫と書いてあるのは、例えば我々自身のように、今生き残っていて、それでもって調べようと思えば、DNAを取ったりですね、あるいは血液を抜いたりですね、そういうふうなデータを得ることができる。そういうふうなオブジェクトであると。

ところがそういうふうな子孫を産んでくれた祖先というのは得てしてもうこの世にはいないと。おじいさんおばあさんもお亡くなりになっているかもしれない。 あるいは哺乳類たちがいたときにですね。その大元の祖先の動物だってもう何百年前、あるいは場合によっては何億年も前に死んでいるかもしれない。

そうすると「系統」といったときに私たちが一つ問題するのは現在の我々は調べようと思えばいくらだってデータを取ってくることができるんだけれども、もういなくなってしまったこの祖先たち、彼らについては一体どういうふうにすれば、我々はその存在を確実視することができるんだろうか。あるいは復元することができるんだろうか。こういう問題が出てくることになります。

ですので分類は分類で人間のものの分け方というそういう問題と関係が出てきますけれども。系統は系統でいなくなってしまったものをどういうふうに復元すればいいんですかという、そんな問題が出てくることになります。

例えばチャールズ・ダーウィンの「種の起源」という本がありますね。今だったら日本語にも何冊も訳されている本があるわけなんですが。1859年の彼の本で唯一系統樹らしきものが書かれているのは、こういうふうなダイアグラムです。祖先がいて、祖先が分岐することによって現在に至る子孫が生まれたんだと。 系統の考え方を非常に簡単に表したものです。ダーウィン、そんなに絵がうまくないんでね。 彼のさらに昔の1830年代のノートブックだと。 こんな風な落書きみたいな絵が書いてあって。 祖先から子孫への系統では、こういう具合に表されるんだなんて、彼は言ってるんですけどね。

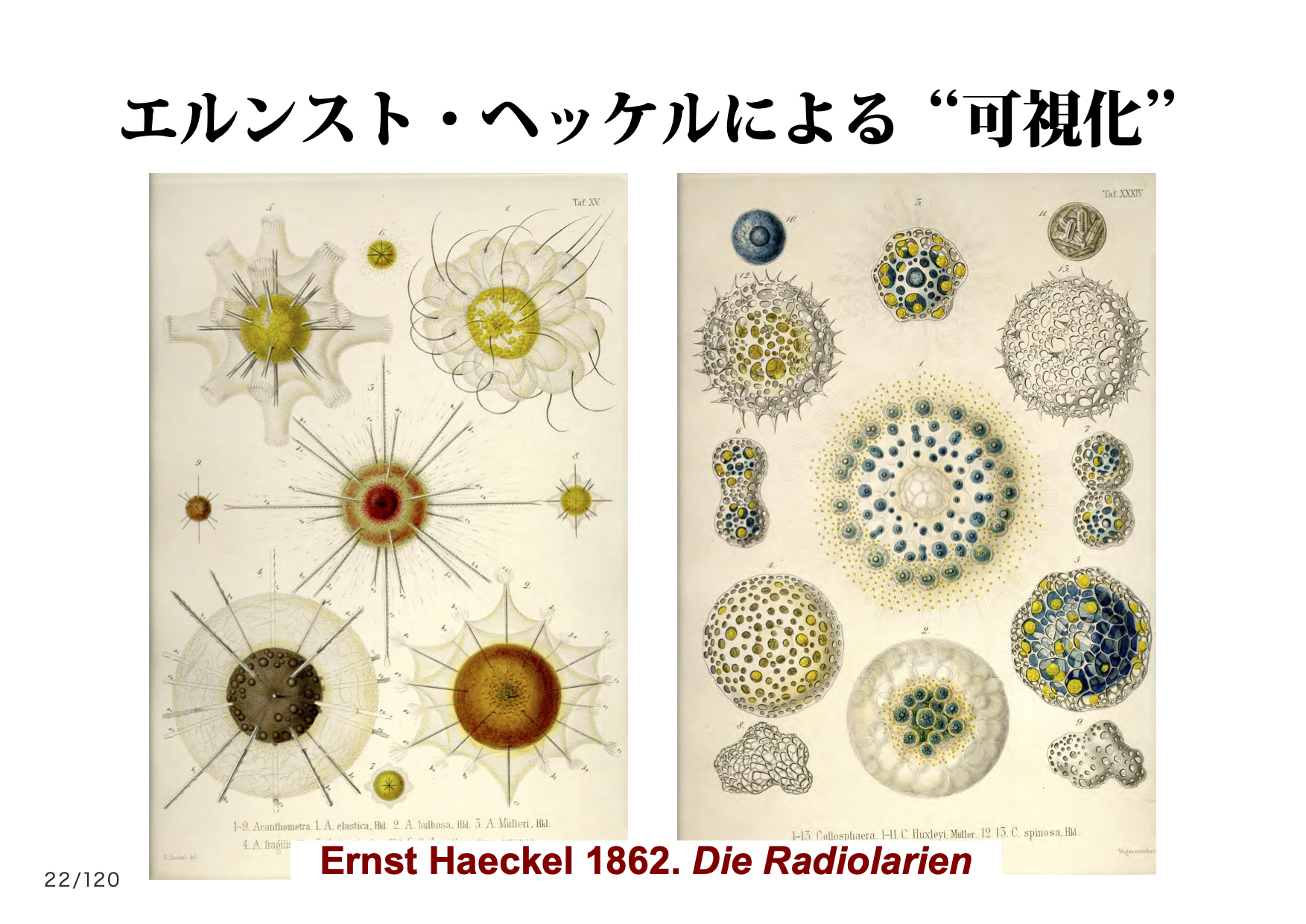

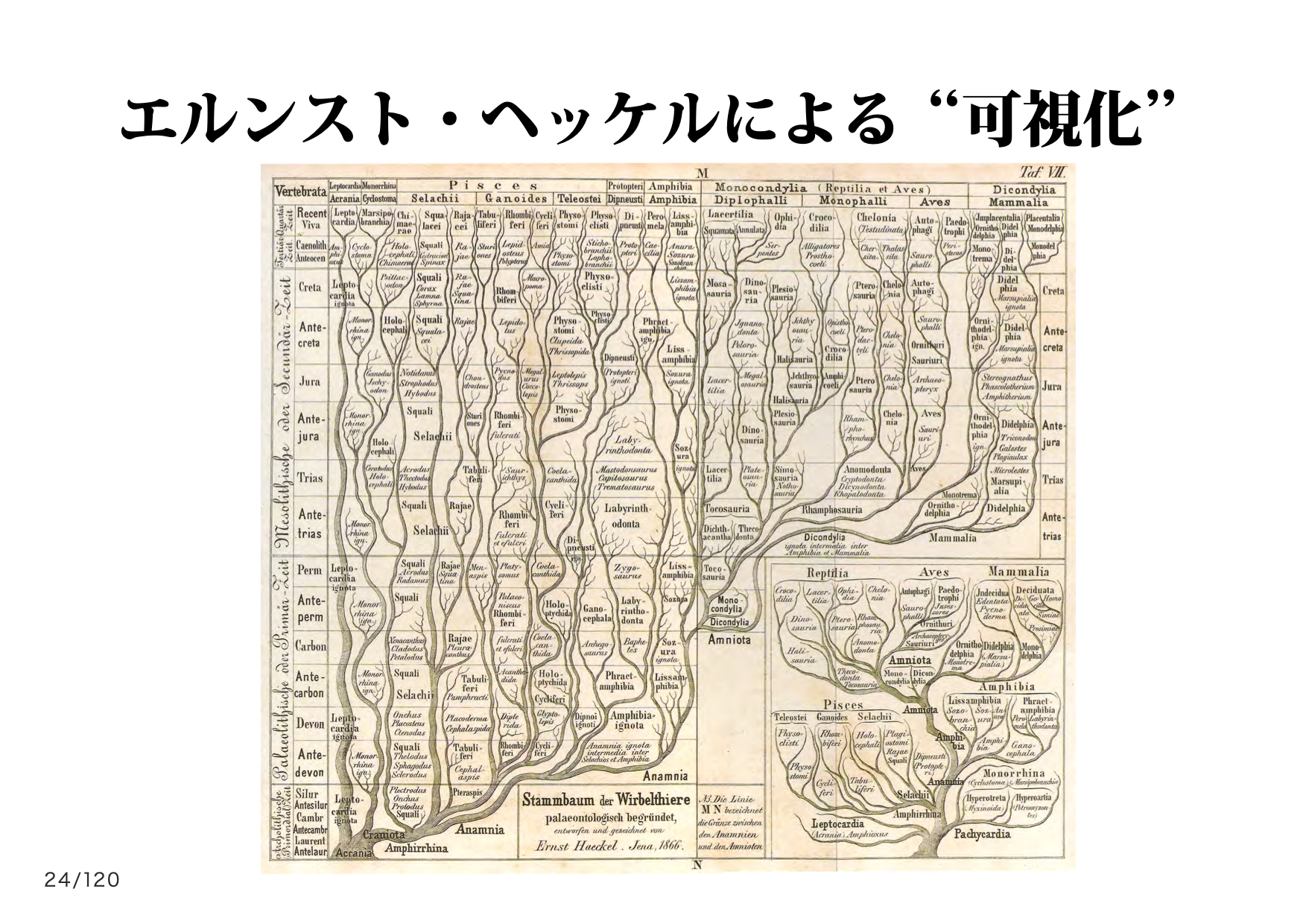

ただ祖先から子孫が生まれる系統のイメージっていうのは、これは書く人が書けばもっときれいに書いてくれます。ダーウィンと同時代のドイツのエルス・ヘッケル。 私、ヘッケルさん大好きなんですけれども。私まだ現物見てませんが、神戸の理研の倉谷 滋さんがヘッケルの本を、700ページの本を出されたばっかりだというので、私早く届くのを楽しみにしてるんですが。それは余談ですけども。

ヘッケルさんですね。 彼は何がすごいかというと、系統というイメージをものすごくビジュアルに描いてくれたんですよ。 彼自身は海産脊椎動物の専門家で。要するにその微生物を、これがどれくらい様々な形態を持っているのかということを、カラー図版で、これは彼自身が作ったカラー図版の、彼の一番最初の頃のモノグラフなんですけれども。こういうふうな図をですね、たくさん描きまして。 要するにこの世の中には人間が想像できないぐらい様々な生物がいるんだぞと。こんな変わった形態を持っているんだぞと。

それだけじゃないんですよ。彼のすごいのは。こういうふうな生物がいたとしたならば、それは必ず進化の流れの中で、一本の木として表すことができると。これは彼の1866年生物の一般形態学という、こういう大長前二巻の本があるんですけれども。その中でこういうふうな図を何枚も書きまして。系統樹というのはリアルであると。様々な多様な生物動植物は。 必ずこういうふうな一本の生命の木として表すことができるんだと。

これは脊椎動物の系統樹ですね。これは植物ですね、植物の系統樹。こんな具合に彼は書いてですね。要するにダーウィンの言っている生物進化論、特に系統樹というものは、これはリアルな生物現象であるという。こんなふうなことを彼は言いました。

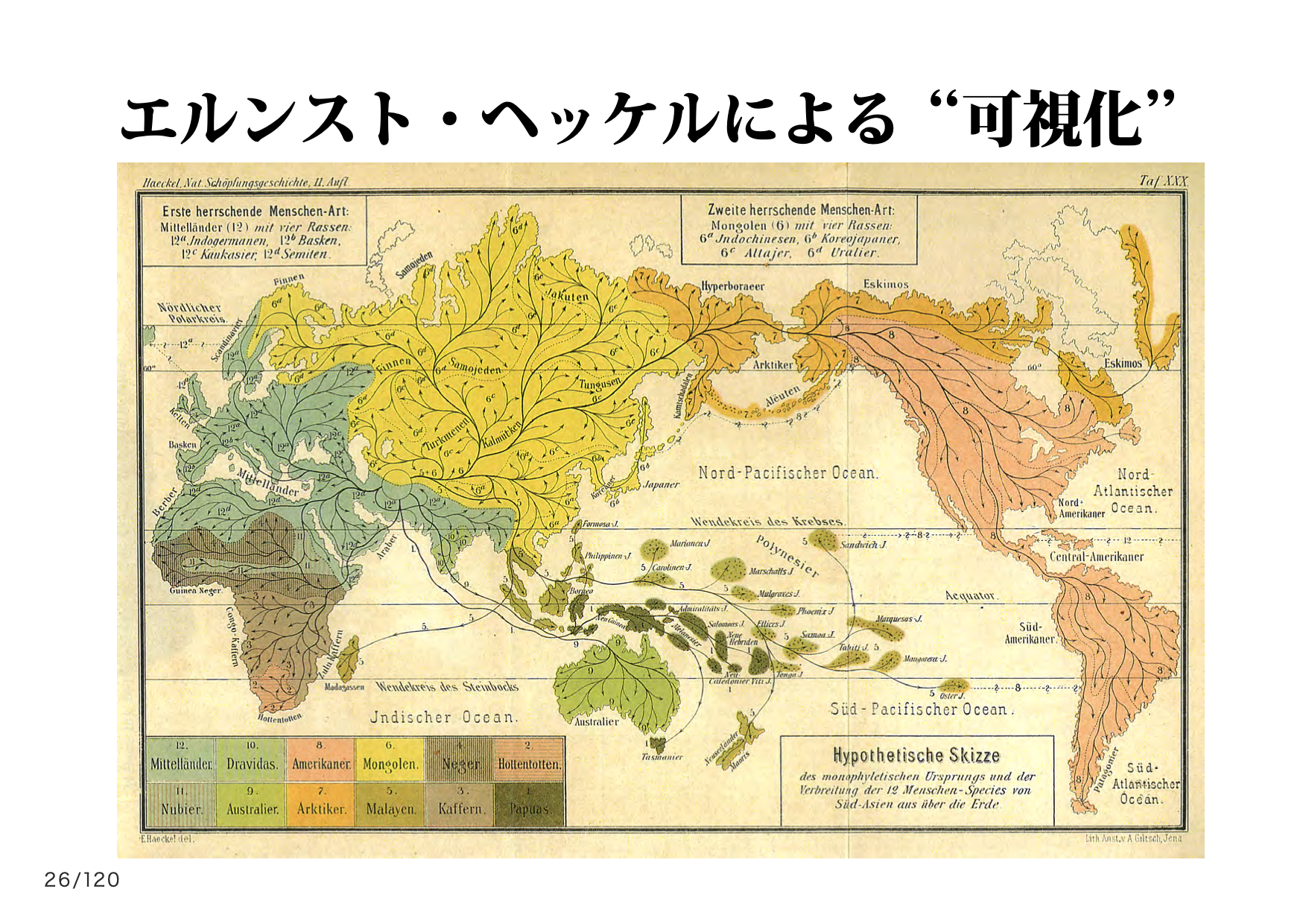

これも私的には非常にいい図だと思うんですけれども。これは石版画なんですけど。彼の1868年の自然創造史という本がありまして。これは一般向けの本なんですけど、それの一番最後、巻末のところに、こんなふうな世界地図が書いてありまして。

これ何がすごいかというとですね。 人間がどのように世界中に広まっていったのかを。 系統時を地理的にマッピングすることによって表すと。これ非常に今風な感じなんですよね。要するに人間のルーツ。 当時はまたこの辺のですね、昭和時代ですか、この辺のところにルーツがあると考えられていましたが。ここで皆さんよく見てください。矢印がわーっと広がっている。ベーリング海の海溝を越えて新大陸にも行ってますよね。 つまりある一つのところで生まれた生物、この場合ホモサピエンスは、これは地図の上を通して全世界に広がっていったんだということ。これを1868年の時点で彼自身が描いていると。

そんな側に考えてやりますと、生物の歴史というのは、例えばこれをお見せしているのは。全生物の系統時のそれぞれの一部分にどんな生物がいるのか。これを描いた自然の芸術的形態という 河出から翻訳が出ていますけれども、それをマッピングしたものですけれども。時間的な生物の変化。 先ほど一つ前でお見せしました 空間的な生物の変化。

そういったものは全てきれいに可視化することができると。 ヘッケル自身が非常に画才に富んだ人で。 彼自身は生物学者になるか画家になるか、若い頃は迷ったらしいんですが。結果的に進化学者になって。 両方ともその才能を開花していくというのは、ありがたいことです。

そういうわけでダーウィンあるいは彼に続くヘッケルの考え方というのは、ある意味、生物そのものの可視化というのもありましたけれども、もう一つはそういった生物がどのように多様であるのか。それの可視化の試みだったんだというふうに考えていただければ。動物学あるいは生物学というものが可視化と切っても切れない関係にあるんだというふうに、皆さんにご覧いただければいいのかと思います。

もう少し現代の方に移ってきますと、例えば今の我々だったらDNAの遠景配列情報を使って。 分子レベルで系統関係というのを調べることができます。例えばこんな感じで。これは人間を含む霊長類のミトコンドリアのとある配列なんですけれども。こういう具合にDNAだったらAGCTという4塩基が並んで、こういうふうな配列を作っています。同じ遺伝子であっても種が違えば配列が違っている。これは色が違うところが配列の違いなんで。分かることができますけれども。この情報を使えば、どの生物とどの生物が近縁なのか遠縁なのかっていうのは、これはもうあの系統樹で一発で書くことができるわけです。

そうすると今お見せしましたこのスライドね、これはもう完璧に生物学のスライドなんですけれども、この考え方そのものは必ずしも生物学だけにとらわれる必要はないわけですね。

なぜかというとこの文字列の違いというものから。 もしも系統樹というものが推定できるのであれば。 この文字列そのものは別に生物の文字列にとらわれる必要はないじゃないか。

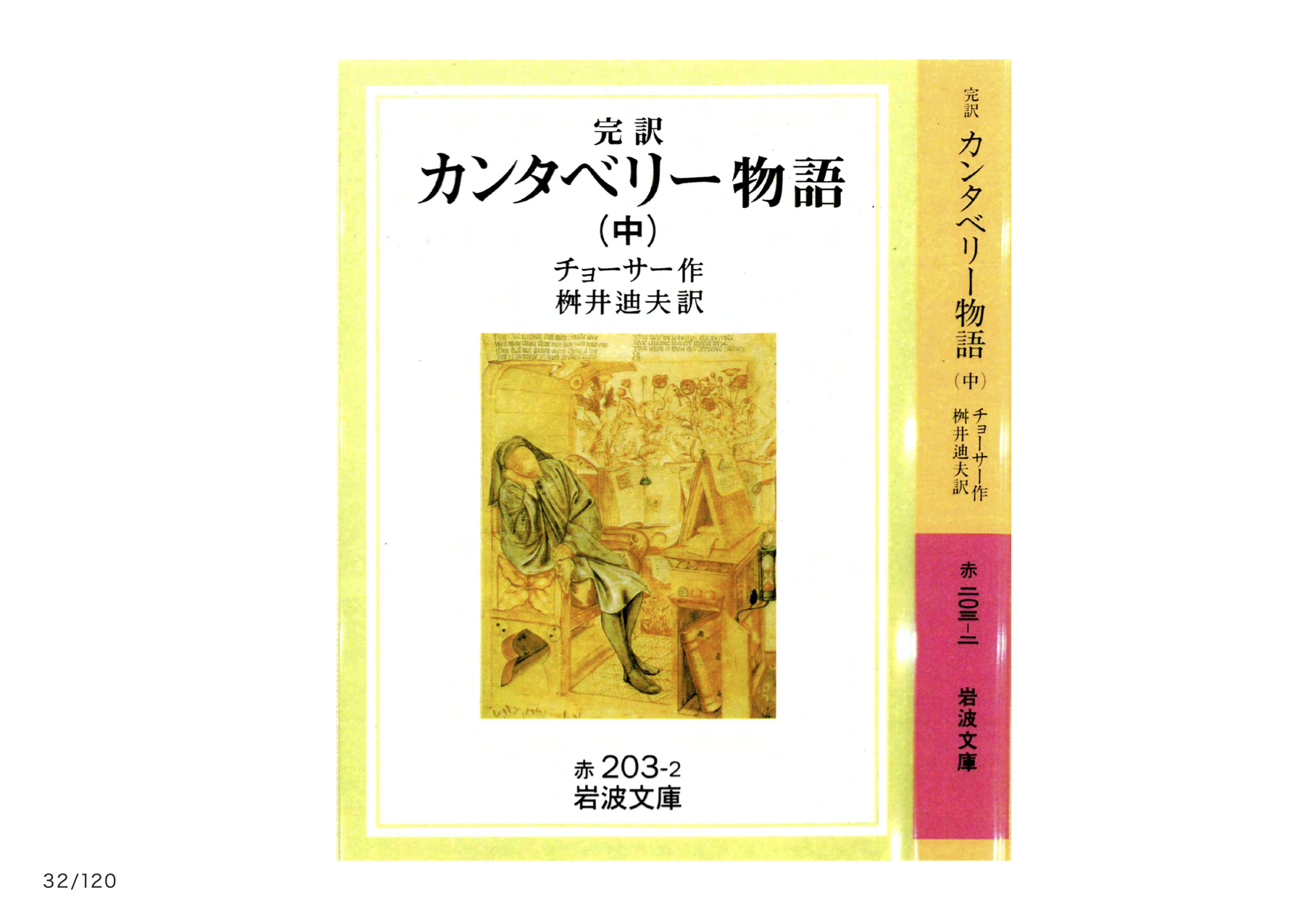

何のことを言っているのかというとですね。 こういうふうな研究が実際にあるんですよ。 カンタベリー物語って皆さん名前ご存じかと思います。 読まれた方もいらっしゃるかと思いますけれども。これまだ印刷術がですね、広まっていなかった頃の物語なので、こういうふうな昔の文学作品・文芸作品というのは、必ず人間が書写することによって写本としてマニスクリプトとして伝承されていくわけなんですね。そうするといわゆるコピー機がない状態で、人力で書き写して、それでもって子々孫々、伝承されていきますと。 当然書き写しの時のミスあるいは変更・改変、そういったものが全部遺伝することになります。 この場合の遺伝というのは、元の本をそのままコピーしても、人間が書いている限りそこに変異が生じるということなんですね。

実際にカンタベリー物語の場合は。 その系譜がイギリスの国家プロジェクトで十数年間行われまして。 例えば今4つの文章があります。 これはカンタベリー物語のバースの女房の物語ですね。 ここのところに保存場所がありまして。 ブリティッシュライブラリー、クライスチャーチー、何とか何とかがありまして。 4つの文章があるんですよ。 これ並べますとこんな感じになります。 よく見ていただきたいんですが、違いのあるところに赤いシャドウをつけています。

例えばこの前置詞の略し方。あるいは固有名詞の綴り。全部違いがあるんですよね。 違いがないところには色をつけていません。そうするとつらつらっと見て思い出してほしいのは、先ほどですね、私たち生物というのは、DNAは4つの塩基でそれで構成されていまして、同じ遺伝子の配列であっても、種によって違いがあると。それを見れば近縁なのか遠縁を推定することができると。同じことがこれでできませんか。

要するに4塩基でなくて。 25文字26文字。 25のアルファベットの文字があって。 微妙に違いがあったりなかったりするわけです。これを見てやれば。 私たちはカンタベリー物語というものの系統発生を調べることができるじゃないですか。

要するに扱っているオブジェクトは一方では生物一方では写本ですから。 全然違うんですけれども文字列の情報の違いに基づいて。 祖先を推定するっていうその目的を同じでできるんですよね。今から25年前にネイチャーに載った論文がありまして。これでアップデートがありまして。 先ほどの文字列の情報を使うことによって、現存する当時44写本と書いてありますね、こういうふうな分子系統順に用いられるソフトウェアを使って、それでもってカンタベリー物語の系統関係を推定するという、そういうのが実際に行われているわけです。

そうするとこうやって考えてほしいのは、一方ではもう分子生物学の分子進化学の先端の話です。もう一方では昔からの中世文学の写本の解析です。全然畑違うんですけれどもやってること同じなんですよね。

したがって歴史を推定するっていうのはどういうデータを使うのか、どういうふうな情報を用いるのか、そこのところが違うだけで、目的が同じであれば、全く同じ手法・理論、場合によってはソフトウェアまで全部共有して、私たちは歴史を推定することができるんだと。

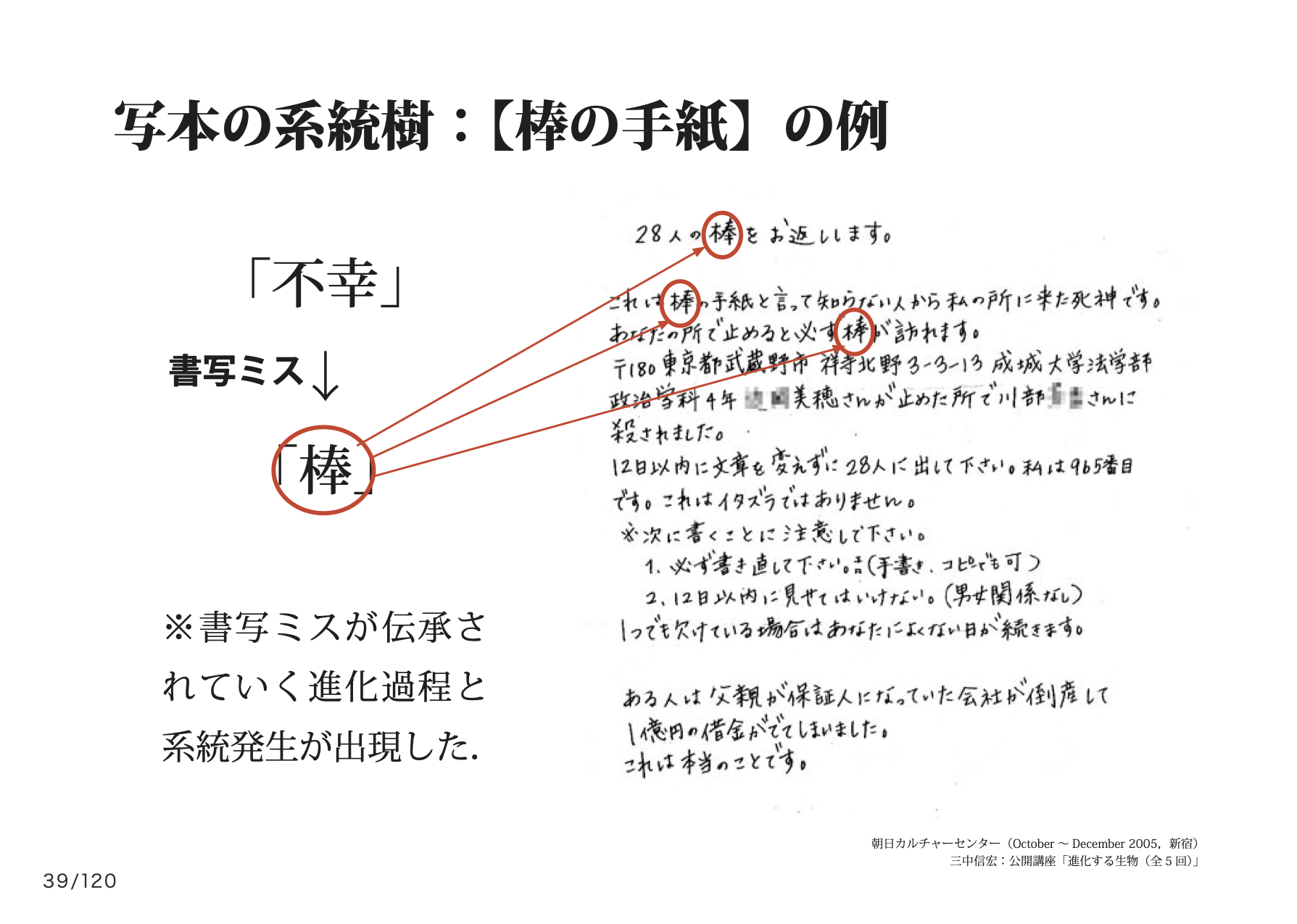

もう一つの例。これも私すみません。いろんなところで必ず使っているんですが。おそらく今私のこの話を聞いてられる皆さんは「棒の手紙」というのは知らないかもしれない。というか不幸の手紙そのものを知らない方が。 いらっしゃることが多いかもしれません。

不幸の手紙っていうのは1980年代ですかね。まだ紙の手紙が出回っていた頃の話です。ちょっとこれ読んでいただけば分かると思いますが、これは手書きの文面。これの一部を使っています。

28人の棒をお返しします。 これは棒の手紙と言って知らない人から私のところに来た死神です。 あなたのところで止めると必ず棒が訪れます。

郵便番号は180、7桁でないです。武蔵野市なんちゃらかんちゃらの、なんちゃらさんは、止めたところで、なんちゃらさんに殺されました。

当然これを読めば皆さん分かりますように、棒って何ですかと。 棒というのはこれなんですね。 本当だったら不幸というはずなんですけど。 不と幸がくっついて棒になってしまったという。こういう例がありまして。そうすると当然、不幸の手紙というのは、届いたら全く同じ文面で複数の人に出す、っていうのがこれが決まりごとです。

勝手に変えたら棒がきますから、怖いですから。当然書いた人はですね。 変だと思うわけですよ。棒が来るって何。ただわけわかんないな。棒が来たら困るから。じゃあ棒と書いて出そうということになって。棒の手紙がどんどんどんどん子々孫々増えていくんですよね。これが棒の手紙の系統樹というやつで、と学会の山本会長が集められまして、どこで棒が生じたのかということを決められました。こういうふうな事例もあるわけです。ですので、私たちが系統と言っているときには、系統というのは、これは思わぬところで身近なところで系統というのは出てくるんだというふうに考えていただくのがよろしいかもしれません。

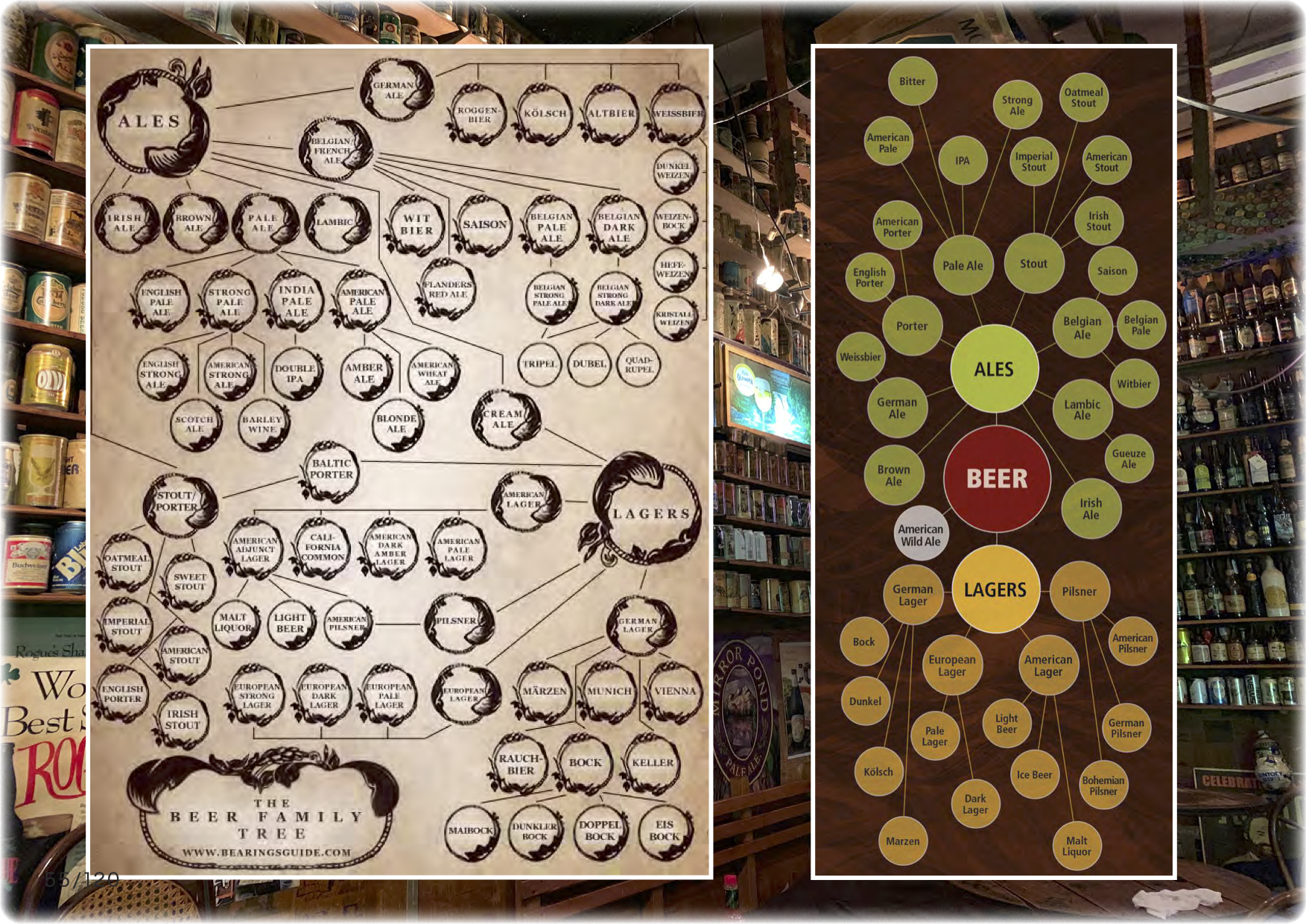

例えば思わぬところで身近なところでと言いますと。 ビールの話ちょっとさせてください。 皆さん最近いろんなビールを、飲まない方ごめんなさいね、ビール・ファンだったら最近いろんなビールが出てきていることをご存知かと思います。 これがですねやっぱり分類系統のいい対象なんですよ。

例えばこれももう2年ぐらい前にとあるところで、我々ビールの本を翻訳しまして。それのイベントが下北沢のB&Bであったんですけれども。そこでこういうふうな話をしました。ビールっていうのはどれぐらい進化学の対象になるんだろうかという。実際問題ではビールっていろんなビールがあります。すみません、これは札幌ビアガーデンの写真に載せてしまいまして。これはコロナの前のやつですね。 実際、札幌に行けばこういう風なのが真夏になればですね、出てくるわけですよ。皆さんたくさんビールを飲まれるわけですよ。

ビールっていうのは。 例えばドイツのラガー・ビールってありますでしょ。あれって非常に厳格な法律がありますね。純粋ビール令というのが16世紀に出てきまして。 ちょっとこれね。 見ていただきたいんですが。 すいません綴りがめんどくさいかもしれませんが。ドイツ語で書かれていますが。ちょうどこの辺です。要するにビールというものは全て、ゲルステンマルツというのは大麦です。 ホプフェンというのはホップです。 あとヴァッサーは水です。要するに全てのビールは。 大麦とホップと水でしか作ってはならないと。余計なものを入れてはならない。これがドイツの純粋ビール令で、フライアンハイツゲモートといいまして。これが1516年から現在まで生きてるんですよ。ですのでドイツは必ずもラガーで。 作り方も全部バッチリ決まってる。 そういう風な風潮があるんですが。

ところが現在例えば我々が日本でビールを飲むときには。 それ以外のビールもたくさん飲んでますでしょ。 いろんなビール飲んでますよね。 例えばどんなビールか。 これすいませんこれも札幌行った時に飲んだんですが。 これはとある飲み屋のテイスティングのコースなんですが。

例えばブルックリン・ラガーなんていうのは、これは最近では非常に有名になったラガー・ビールですが。こちらのところにサマーオレンジエールというのがあります。 これはオレンジが入っている。一番向こうはコリアンダーブラック、これは香辛料のコリアンダーが入っていますので。純粋ビール令から言いますと、こういったのはビールじゃないんです。 ところが我々はそういうものを全部ひっくり返ってビールというふうに呼んでいます。

特に最近のクラフト・ビール。 かつて地ビール、 あれ一旦廃れましたよね。クラフトビールとしてマイクロブロワリーが盛んになってきたのでクラフトビールが出てきたと思いますけれども。そういったもので本当に実験的なビールが、どんどんどんどん出てきているわけです。そうするとですね。

北海道のとある悪い酒場で飲んだんですが。 こっちのローグはオレゴでしたっけ。 これは11度ありますね。 これもっと高かったような。 ヘアドーグもっと高かったような気がしますが。 こういうふうなとんでもないビールもありなんですよ。

皆さんも例えばベルギービールになりますと。 フルーツが入っていたり。 様々な香辛料が入っていたり。 ビールの多様性そのものが非常にいろんなものがあるんだということをご存知かもしれません。

そうすると一つ問題になるのは。 もともとはビール純水冷でがっちり固められていた。 あのビールたちがなんでこんなに多様化するんだろうか。 じゃあ現在あるビールっていうのはどれぐらい多様なんだろうかって考えますよね。 そうした時にビールの系統の問題が出てくるんですよ。 実際にビールの系統樹というのは。 すでに何十年も前から書かれていまして。

大きく分けると。 どうでもそうなんですけどね。 大きく分けるとエールとラガーと。 この2つに大きく分かれるんですよ。 これがビールの系統樹の基本形です。 これは各人が違っても。 ビールというのはエールとラガーに分かる。

これらその細かい系統関係を調べてみましょうという。 そういうふうな考え方が出てきまして。 つまりビールの系統樹というのは。 相手がビールである系統関係の推定だから、さっきのカンタベリー物語の写本系統と全く同じように、ビールってあって系統関係調べられるでしょう、というのでやった。

これは先ほどのイベントの時に売りまくった「ビールの自然史」という、我々が2,3年前に訳した本なんですけれども。この著者がロブ・デサールさんとイアン・タッターソルさんと。タッターソルさんというのはこんなふうな方でして、これは原書に載っているんですけれども。イアンさんはアメリカ自然史博物館の化石人類学者です。ロブ・デサールさんは同じくアメリカ自然史博物館の昆虫学者、ショウジョウバエをやっています。

これは彼らがドイツにフィールド調査に行ったら、たまたま運良くオクトバーフェストに当たってしまったと。 嘘を言うんじゃない、それを狙っていったに違いないと、我々は言っていたんですけれども。こういうふうな写真があるんですけれども、ロブ・デサールさんがですね、 実は分子系統学の専門家で、こういうふうな論文集、あるいは本を書かれている方なんですよ。

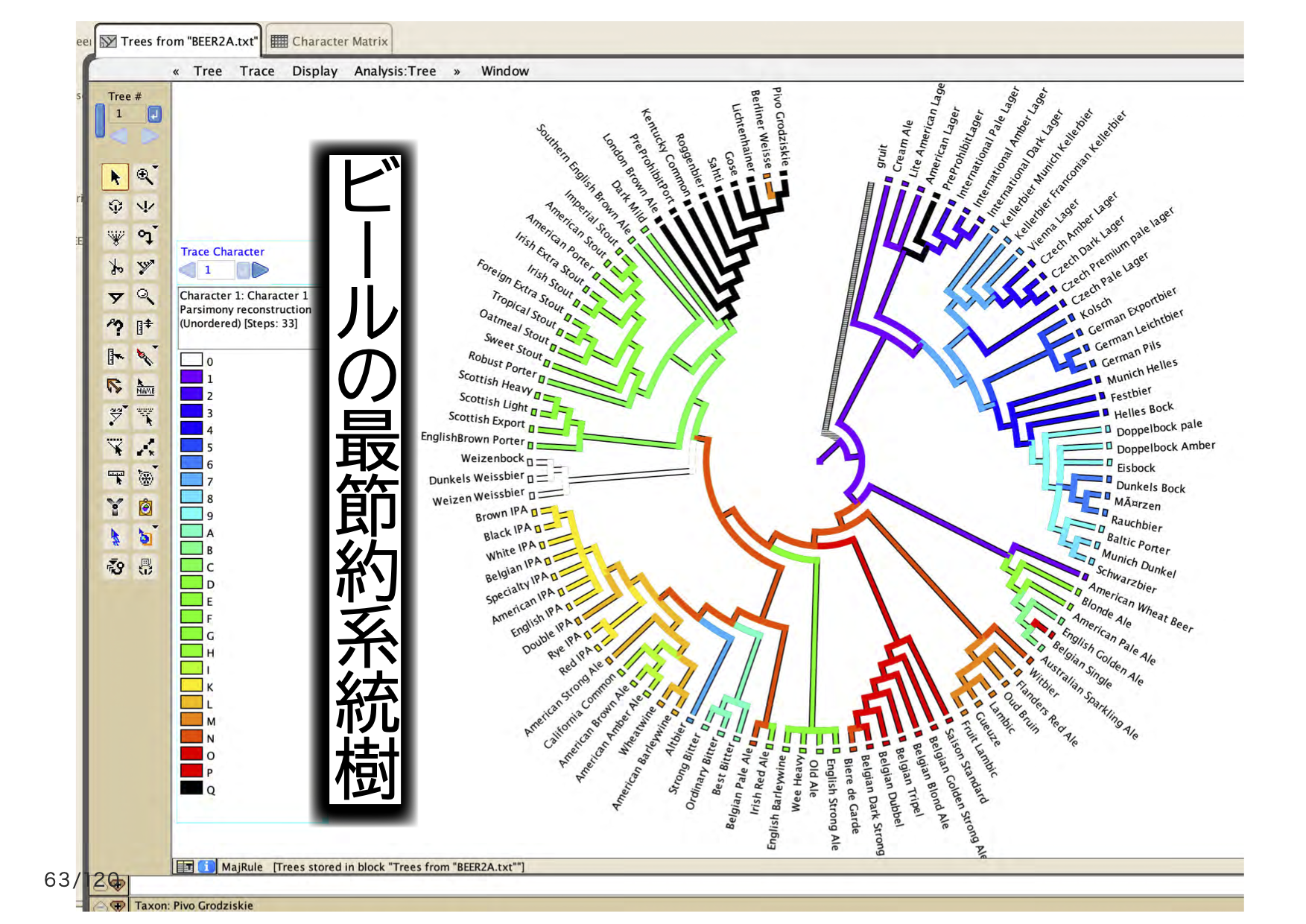

彼どうしたかと言いますと、要するにビールの特徴、例えば成分の特徴があったり、 作り方の特徴がありますよね。 そういったものを数値コード化すれば、生物系統時の推定と全く同じように、ビールの系統時も推定できるじゃないか。 っていうふうなことを彼が言いまして。いけるだろうなと。

これ実は我々翻訳しているときに、ちょっと試しに、ドサールさんにですね、すいませんがひょっとしてビールの系統解析をしたときのデータ・マトリックスを送ってもらえませんかと。そういうふうにメールを。アメリカミュージアムナチュアルシステムに出したら。幸いなところにすぐにメールが返ってきました。データ・マトリックスを送るからよろしくと。 というふうなことで。 データ行列を送ってきてもらいまして。それでこちらでこんなふうな行列なんです。 全て数値コード化されていまして。 縦軸全部100いくつかあるんですけれども。 それぞれの銘柄ごとの形質のコード化されたものが。これが出てきて。

じゃあというのでこれで系統樹こちらで書いたらですね、例えばこういうふうな系統樹が書けると。 そんな具合になります。

今お見せしましたこういうふうな系統マトリックスとか。 あるいはこういうふうな系統樹って、これは生物の系統推定やるとときと 全く同じソフトを使っています。これは Mesquite(メスキート) というソフトを使っているんですけれども。

こんな具合に私たちはビールであろうが生物であろうが。 全く同じ方法を使って系統推定というものをすることができるんだと。

さてここまでのところで皆さんには一方では分類の話をしました。 もう一方では系統の話をしました。

分類と系統っていうのは。 たまに、よく、と言った方がいいですか。 ごっちゃにされることがあるんですね。 整理体系という意味では。 分類であろうが系統であろうが。 似たように思われるかもしれませんが。 実は全然違っていまして。

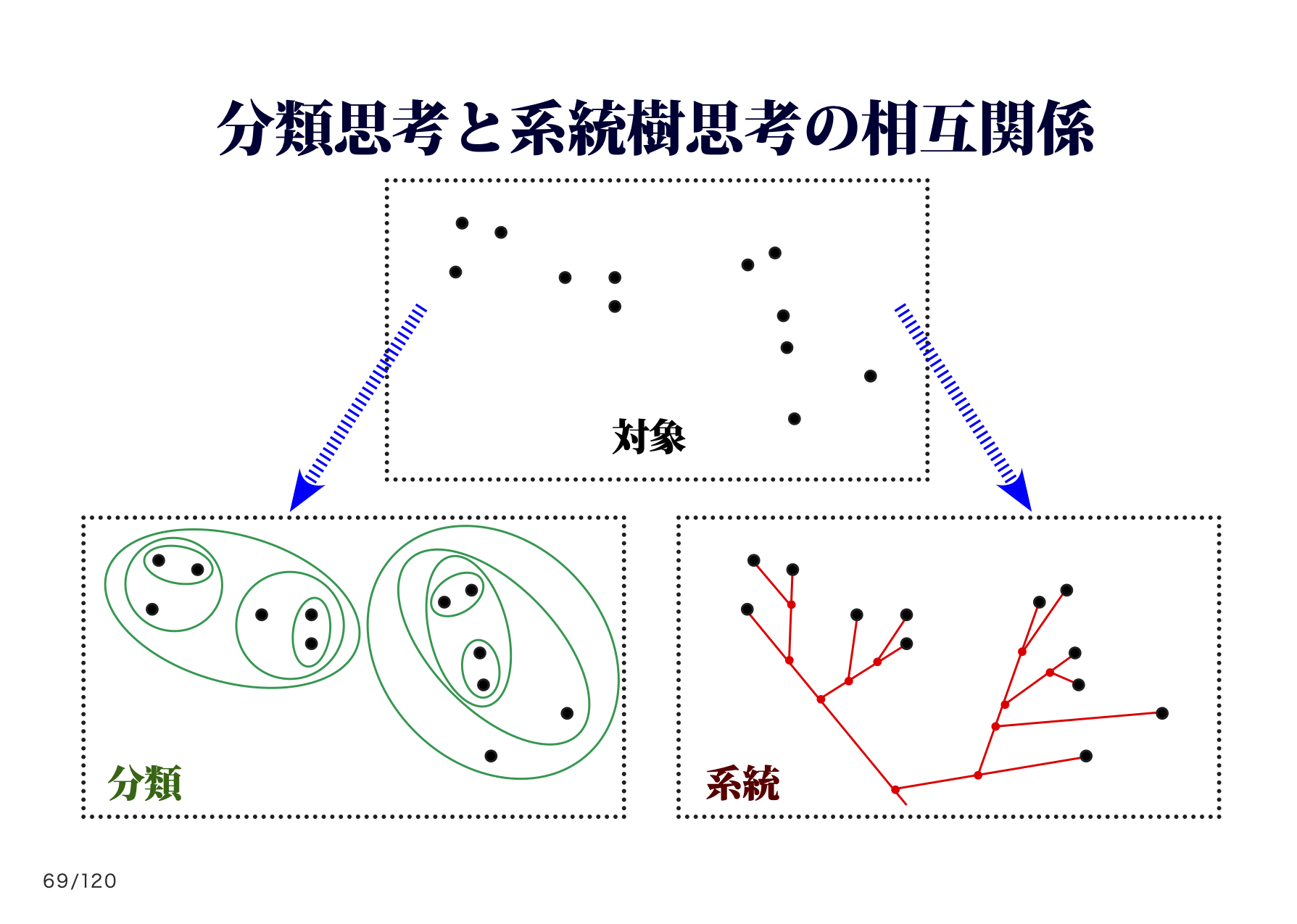

これはぜひ皆さんに。 知っておいていただきたいなと思うんですが。 物を分けて整理する分類思考と。 系統樹というのは。 祖先子孫のつながりを決めるということですね。 つないでいく系統樹思考というのは考え方が全然違うんですね。 これはどう違うのか。

今文章で書いてありますけれども、これではさすがに読まないといけないので、パッと見て分かるようにしましょう。 例えば今対象物が黒丸で示されていますと。 ビールでもパン袋クリップでも何でもいいです、そうした時に例えば分類的な考え方というのは、似ているものはグループにしていきましょうと。ですので、例えばこういう感じです。 要するによく似ているものはグループにしていって。 似ていないほど大きいグループで。 例えばこの場合で言いますと左と右で違う群ができますよと。 分類が異なると。

ところがですね、系統樹っていうのはそうじゃないんですね。 全く同じものを見てるんだけれども。 この場合それぞれの末端のところにオブジェクトがありまして。 それをつないでいくわけですよ。 伝えていくときに赤い丸がつくんですよ。これが祖先。 要するに今はもういないんだけれども。現存する子孫をつないでいくために祖先を構築しながら全体として一本の木を作ると。

そうすると左側の考え方が分類的な体系化、 右側が系統的な体系化としますと。 同じものを扱っているにもかかわらず。 分類的な見方と系統的なものの見方というのは。違いがあるでしょう。

運が良ければ分類的な考え方と系統的な考え方が一致することがあります。 要するによく似ているものは互いに近縁であるということが、全部についているのであれば、これ分類イコール系統の状態なんです。

ところが得てしてですね。 我々が経験するのは、見た目はよく似てるんだけれども、出自が違うとこんな感じ。つまり見た目はよく似てるんだけれども、たどれば血縁は全然違いますよという。そういうふうなことがあって。 そういう場合は分類と系統って違いが出てくるわけですね。

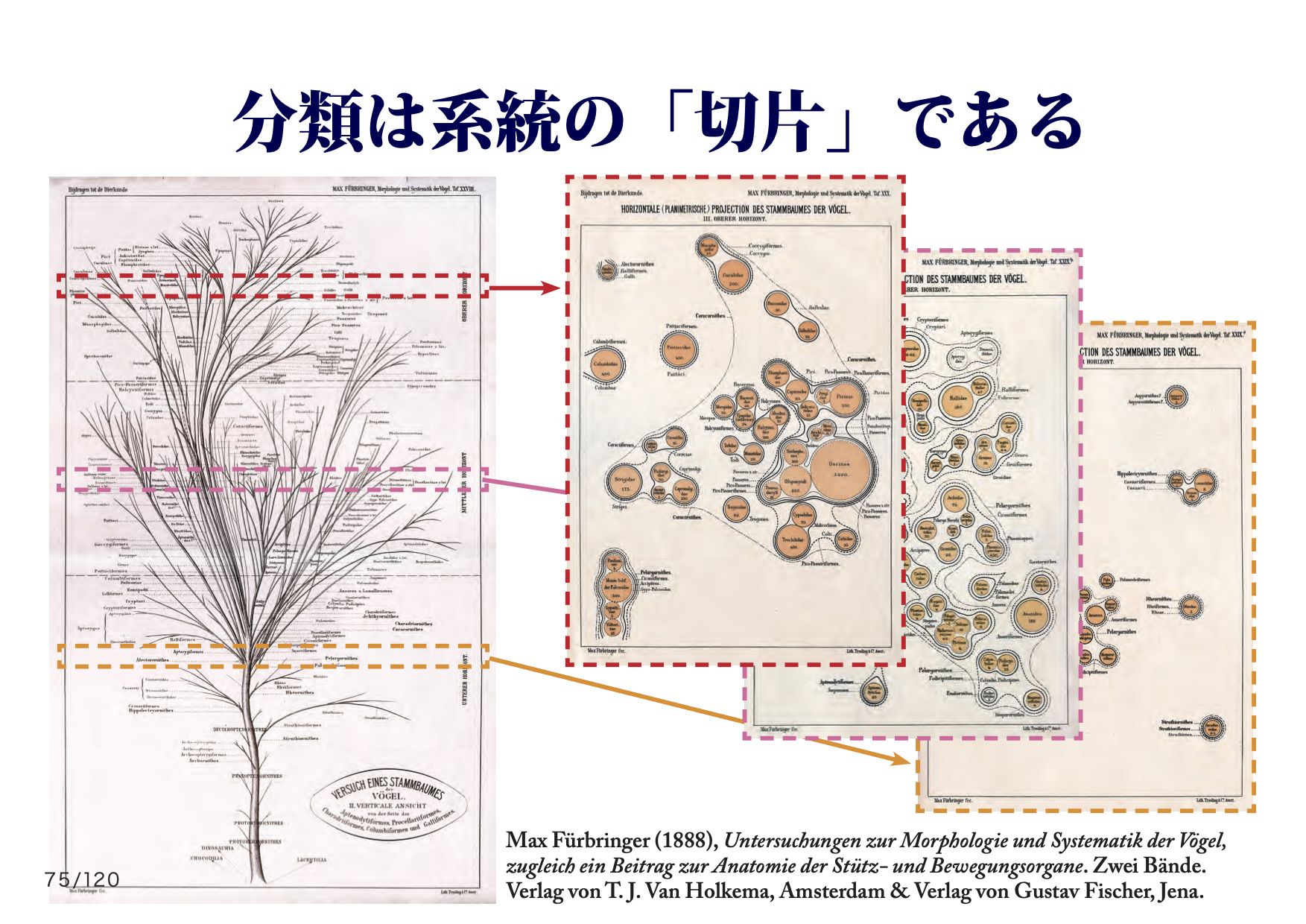

これ非常に古い本なんですが。 1888年にドイツの鳥類学者、鳥の研究者です。マックス・ヒュルブリンガーという人がいます。 私は彼の巨大なモノグラフを持っていまして。2000ページぐらいあるんですけれども。それの最後のところにですね。 彼はですねこのモノグラフの中で、筋肉・神経・骨格、要するに内部形態ですね。これを使って鳥の系統樹っていうのを作ったんですよ。でこの鳥の系統樹というのは非常にすごいのはですね。3次元系統樹なんですね。これ今、表側を示してるんですが。 もう1枚ありまして裏側からの系統樹もありまして。

要するに紙の上なんだけれども、その紙の上に2次元の紙の上に2枚並べて3次元系統樹を作ると。当時としてはものすごいユニークなツリーを書いてくれまして。しかもすごいのはですね。 3次元系統字ということはこれ今平べったく見えていますが、厚みがあるんですね、厚みがあって。 厚みがあるということはズバッとあるタイムスライスで切りますと。 切り口が例えばこういうふうな、ちょうど生花の束をズバッと切ったら茎の断面がありますよね。そこのところにこういうふうな分類群ができるだろう。要するにあるところで切れば切ったところで分類群のパターンが見えてくるでしょうと。これどこで切るかで切り口のパターンが変わってくるんですね。こんな具合に。

そうすると私たちはここで初めてですね。 系統というものはこれは様々な情報で作れるんだけれども。それを作ってはそれを切断することによって分類というものをこれを新たに構築することができる、その都度。という風な結論を私たちは見ることになります。

という具合にしまして、我々はですね、一方では分類、もう一方では系統、というものを考え、それぞれが情報をどういうふうに体系化しているのかということをいくつかの事例、特に古い事例を使いながらお見せしたんですが。この可視化の問題っていうのはですね、ちょっと考えておく必要があります。どういう点で考えておく必要があるのかといいますと、その可視化の方法あるいはツールですね。そういったものはひょっとしたら歴史の流れの中で、かつては使われていたんだけれども、忘れられたツールっていうのはまだまだたくさんあるんじゃないですか。そういうふうな問題が出てくることになります。

今まで皆さんにお見せしてきたのは。 まだまだ今でもメジャーでよく使われているものなんですけどね。 私5年ぐらい前に、とある本を書きまして。可視化のダイアグラムっていうのはどういうふうに体系化することができるだろうか。そういうふうな本を一冊書いたことがあります。

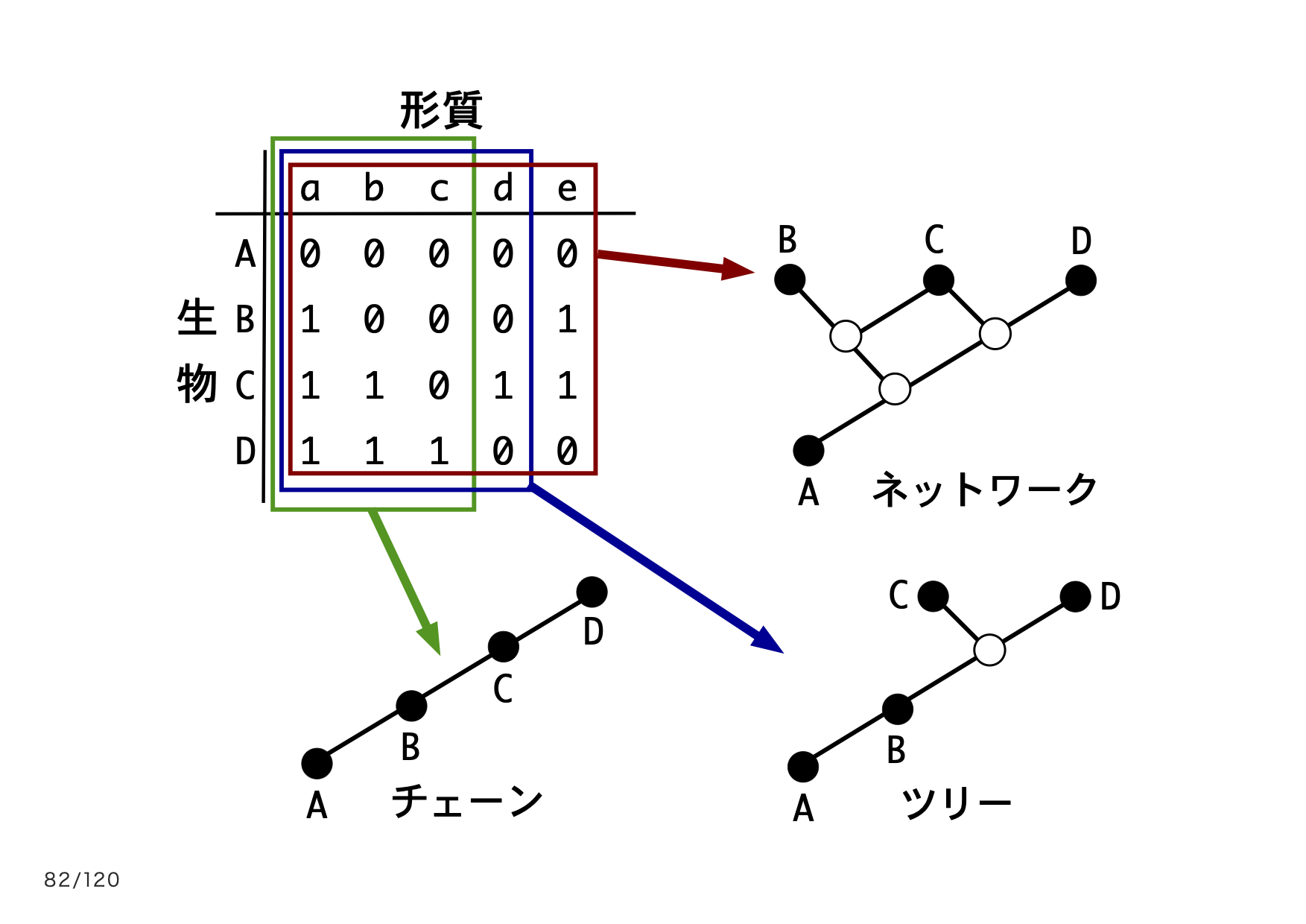

簡単に言えばですね。単純なチェインから始まって、分岐的なツリー、最後に網状のネットワークに至るまで(これはすみません言葉で書くよりは、こういうふうに図をつけたらあっという間に分かるかと思いますが)どういう場面でチェーン、ツリーン、あるいはネットワークをこれを使うことができるんだろうかと。これはおそらくこういうふうなビジュアル・ツールを使ってどんな情報を表すのか。それによって変わってくるでしょうと。

例えば非常に単純な例としてお見せしたいのは、あるオブジェクト、ここでは生物と書きました。ラージABCDがあります。小文字のabcdは形質です。バイナリーなデータなんで 0か1かというふうに書きましたが。

例えばですよ。 このデータセットのうち最初の3つだけ使うのであれば、これって実はチェーンで全部使えるんですね。 この真ん中の枝のところで、1形質ずつ0から1に変異していけば。 1本線のチェーンで表すことができると。

ところがですね。 今のCというのは0001というパターンですが。 Dというのは0010ですね。 もしもDまで含めるとなると。 これ実はCとDのところで ツリーを作らないと表せないんですね。さらにEというのがありますと。これはネットワークを使わないと表すことができない。

つまり同じデータセットであっても、データセットの持っている複雑さによって、我々はチェーンを使うか、ツリーを使うか、ネットワークを使うか、いろんな場面で違いが出てくるんだというふうなことを、ちょっと調べたことがあります。

もう10年以上前に私と杉山さん、杉山久仁彦さんでこんなふうな本を書きまして。これ資料集としては今でも使い道があるかと思います。こちらの方「系統樹曼荼羅」は、これは出版されています。 こちらの「系統樹の森」の方は、これはセミナー資料なので非売品ですけども、まだ私の手元にありますから、ご関心があればリクエスト出してください。お送りいたします。

この中で私たちは見たのは、要するに古今東西、いろんなダイアグラムが可視化のために使われてきたんだけれども、どこでどんなふうなものが使われているのか、あんまり網羅的に調べられていないんですね。それをちょっと調べてみましょうというのが、これが我々の目論みで。

例えばここに示したのは。 いわゆる存在の連鎖というものがありまして、これ1745年です。 スイスの博物学者シャルル・ボネという人がですね。 こういうふうな存在の連鎖を描きまして。 これ一番てっぺんにですね、人間がいて。 一番下が資源物質という。 こういうふうな。 完全直線的な。 ダイアグラムと表すと。

ツリーはこれは「エッサイの樹」というキリスト教芸術の図が12世紀から作られていますので。 別にダーウィンやヘッケルは最初じゃないです。ツリーそのものはキリスト教に由来しています。

もっとあります。これはフィオーレのヨアキムですね。こういう歴史の木、これは旧約聖書の系図をそのまま樹形図として表しています。

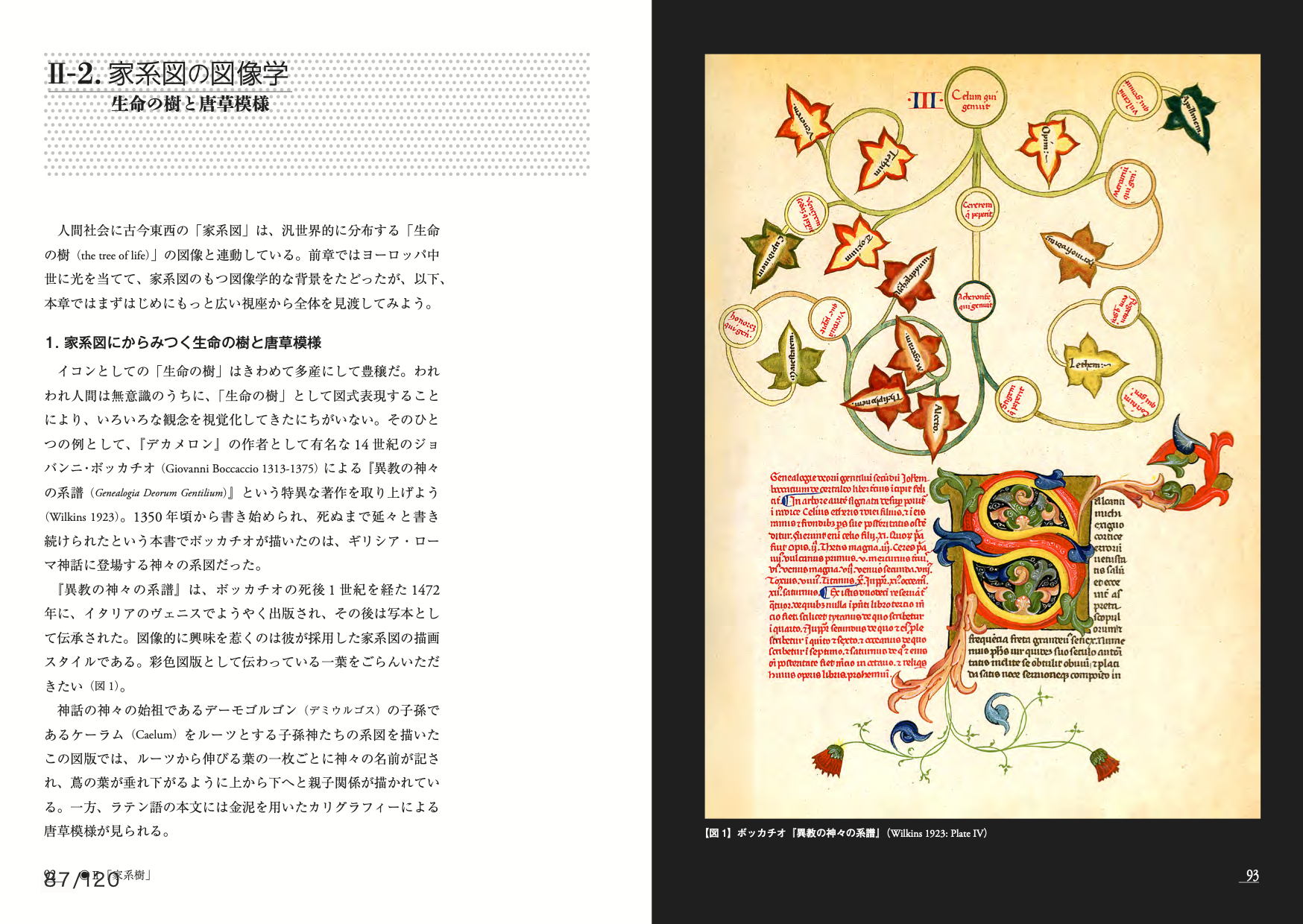

いっぱいあります。 これはボッカチオですね。 デカメロンを書いたボッカチオの、ギリシャ・ローマ神話の神々の系統樹というやつで。これは私は復刻版が手元にあります。こういうふうな唐草模様の系統樹というのが。 これが当時は非常に有名でした。

そういえば唐草模様の文化史というのが、つい最近復刻されましたけれども。 日本語でね。こういうふうなものはあります。

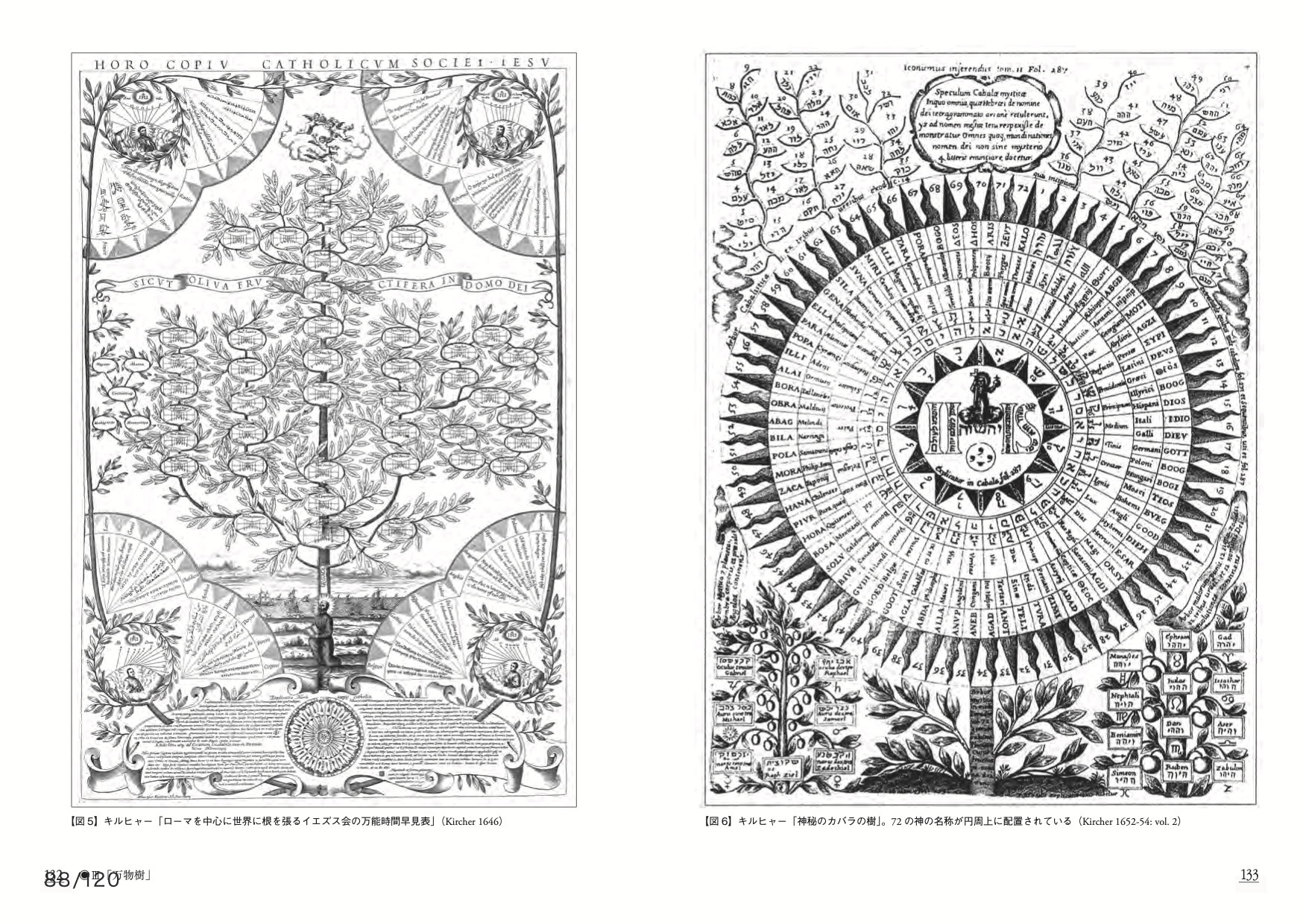

これはもう怪しいですね。 キルヒャーが17世紀に書いた、こちら時間の木かな、こっちがカバラですね。 木です。こういうふうなものがあります。

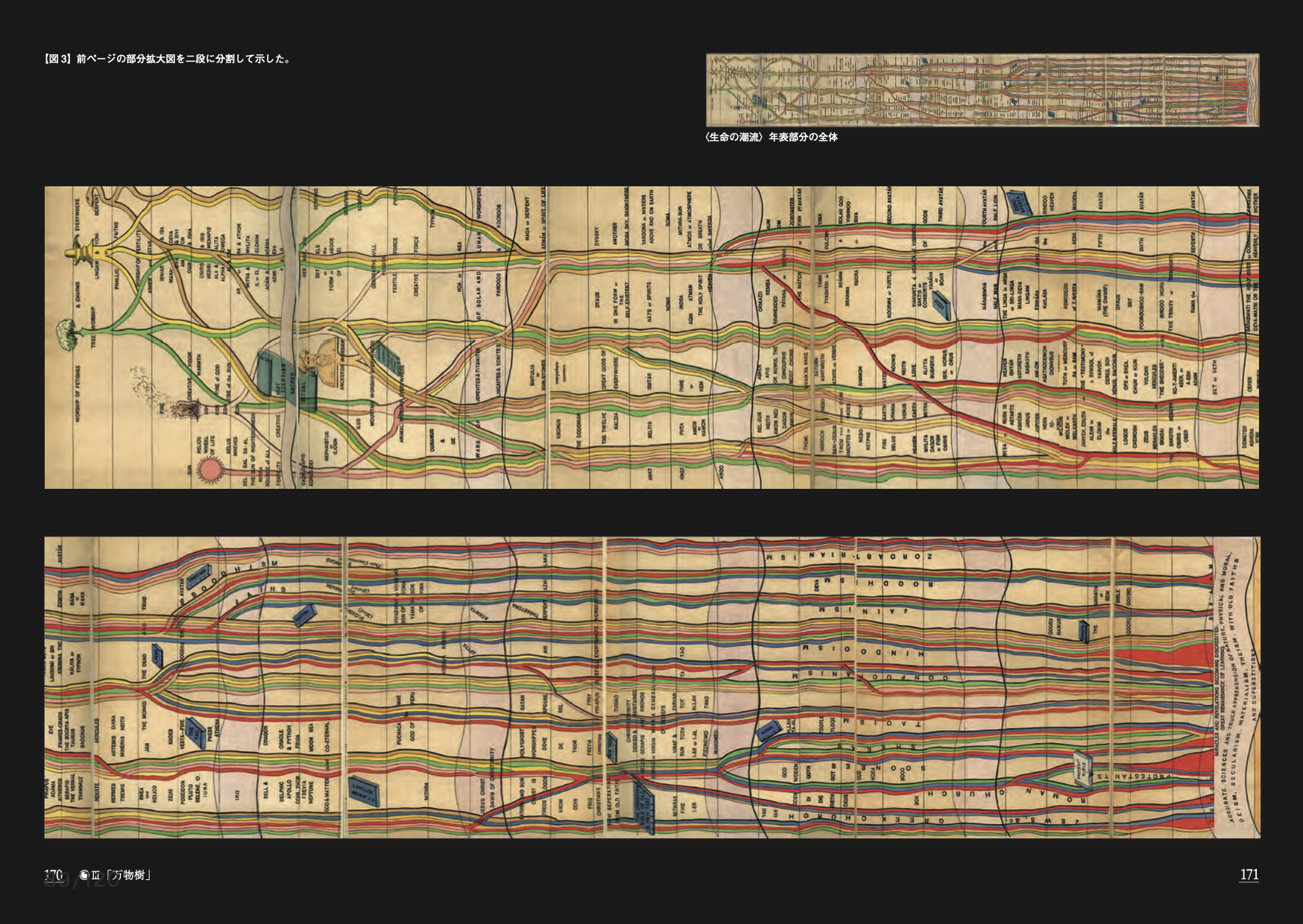

これは、できれば実物をお見せしたいんですが、 3メートルぐらいありまして、 こっちがてっぺんでずらーっと巻物のようにあって、 一番下がここなんですけれども、 3メートルぐらいあるやつなんですが、フォーロングという人が19世紀後半です。 宗教の系統樹っていうのを書いたその一部分がここに書かれています。

だもんでですね、要するに系統樹だったりネットワーク。 これはネットワークですよね。 系統樹だったりネットワークだったりチェーンだったり。 私たちが見る可視化のグラフィックツールっていうのは掘り起こせばもうキリがなくあるっていうことをこれは知っておいていただきたいと思います。

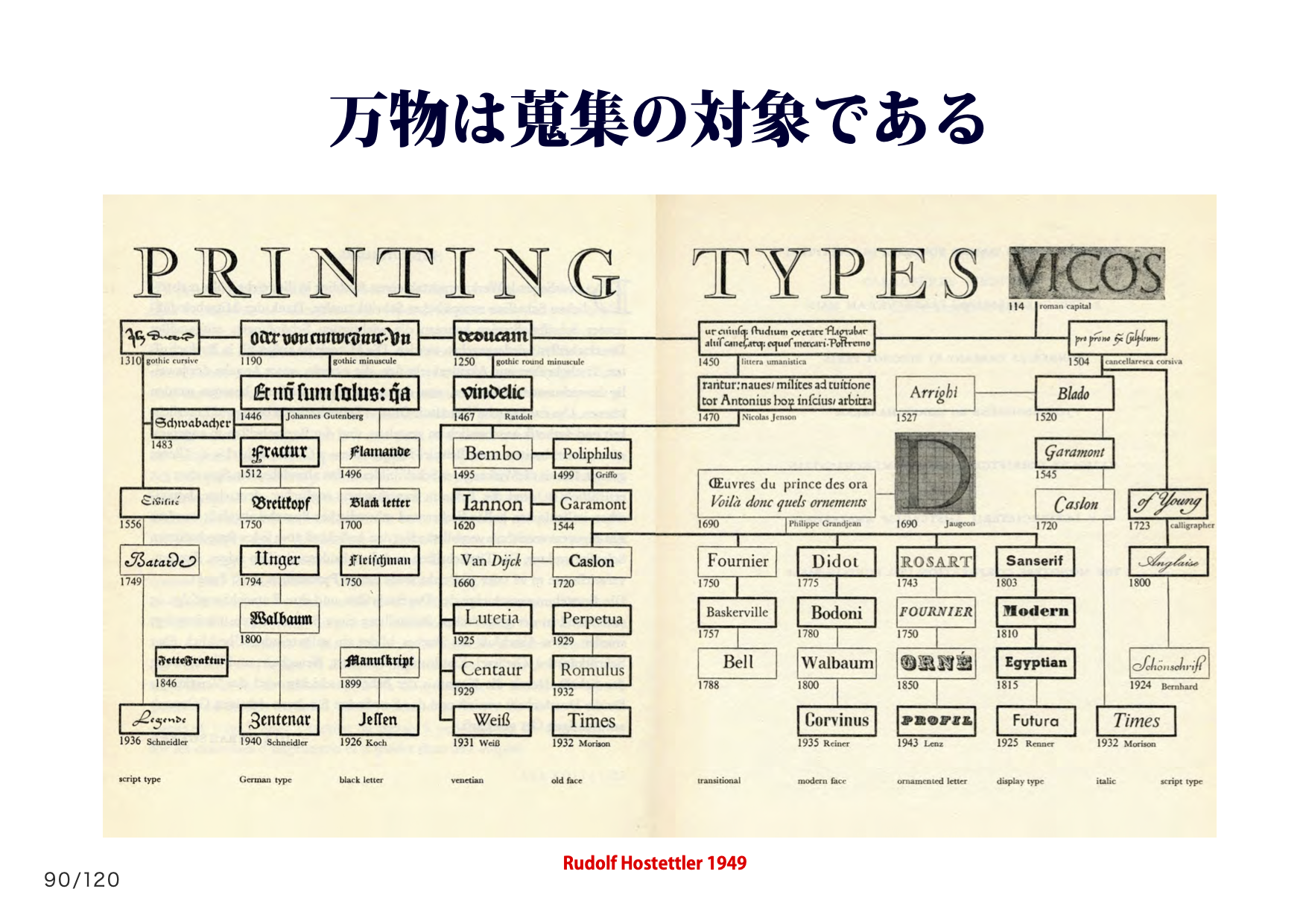

フォントもちゃんと系統樹があります。 たくさんありますね。

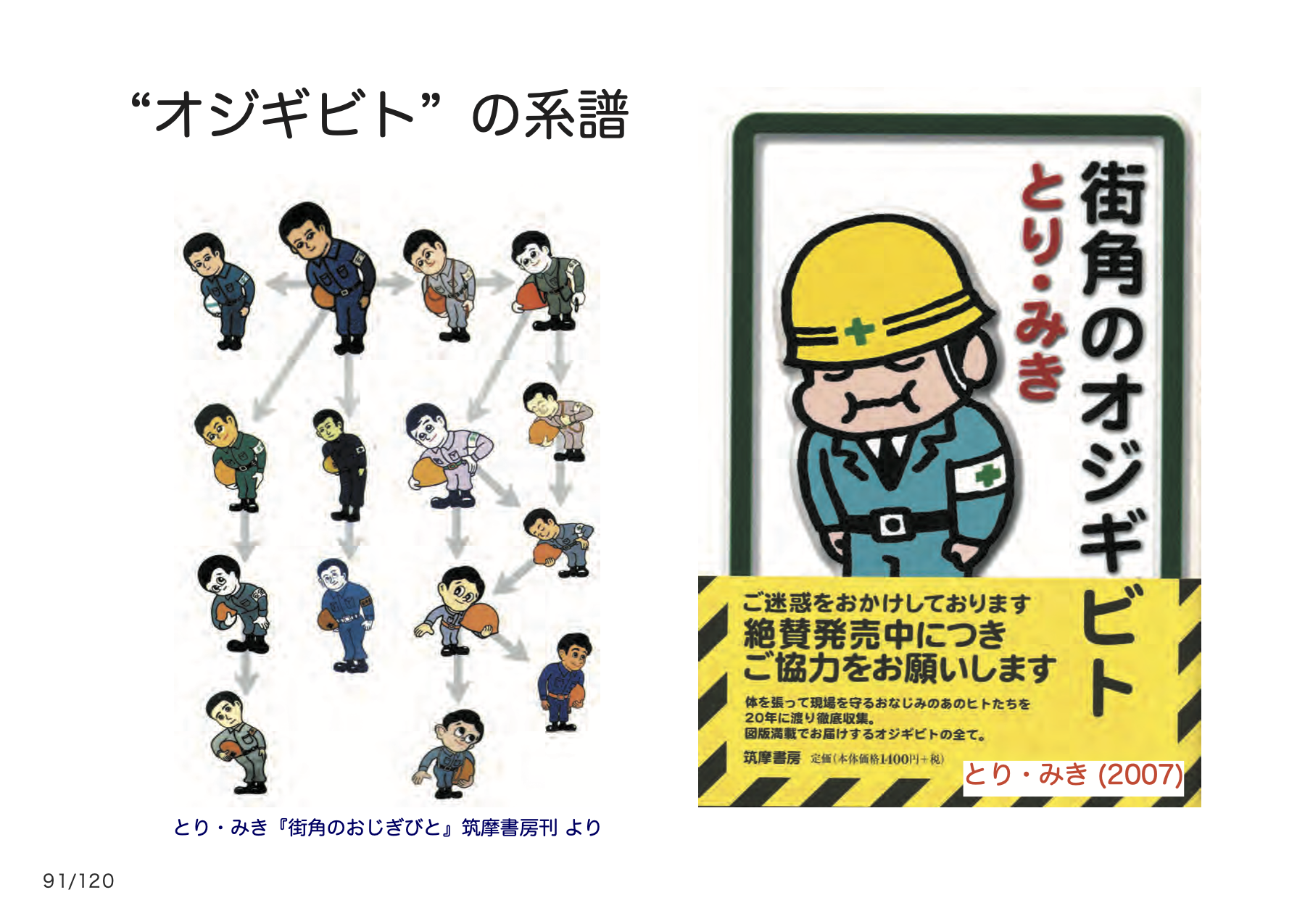

すみませんこの辺は全部遊びだと思ってください。とり・みきさんがもう10年以上前に書かれました。 街角の工事現場で今もおそらく年度末になればどんどん増えるかと思いますが。ご通行ご注意くださいの例のお辞儀人です。これもちゃんと系統樹があります。 いろいろあります。

ポケモンもうだいぶ古くなりましたね。ポケモンの技をデータにした系統樹というのがあります。

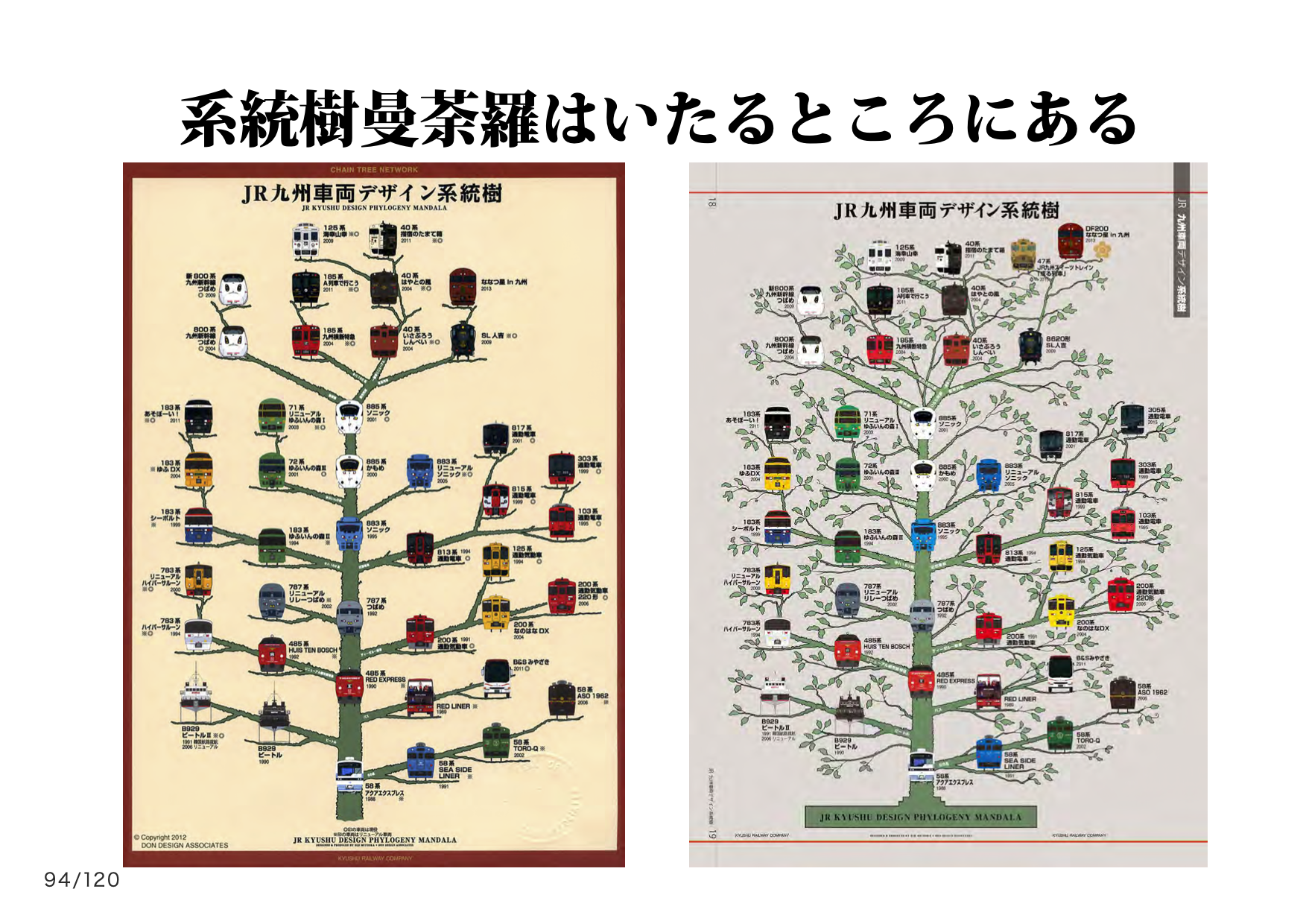

これはですねJR九州。 水戸岡さんというデザイナーが書かれた。 車両のデザイン系統樹です。 この辺に7つ星があるかと思いますけれども。 こんな具合にデザインというものも系統樹になるんだという。 そういう事例の話です。

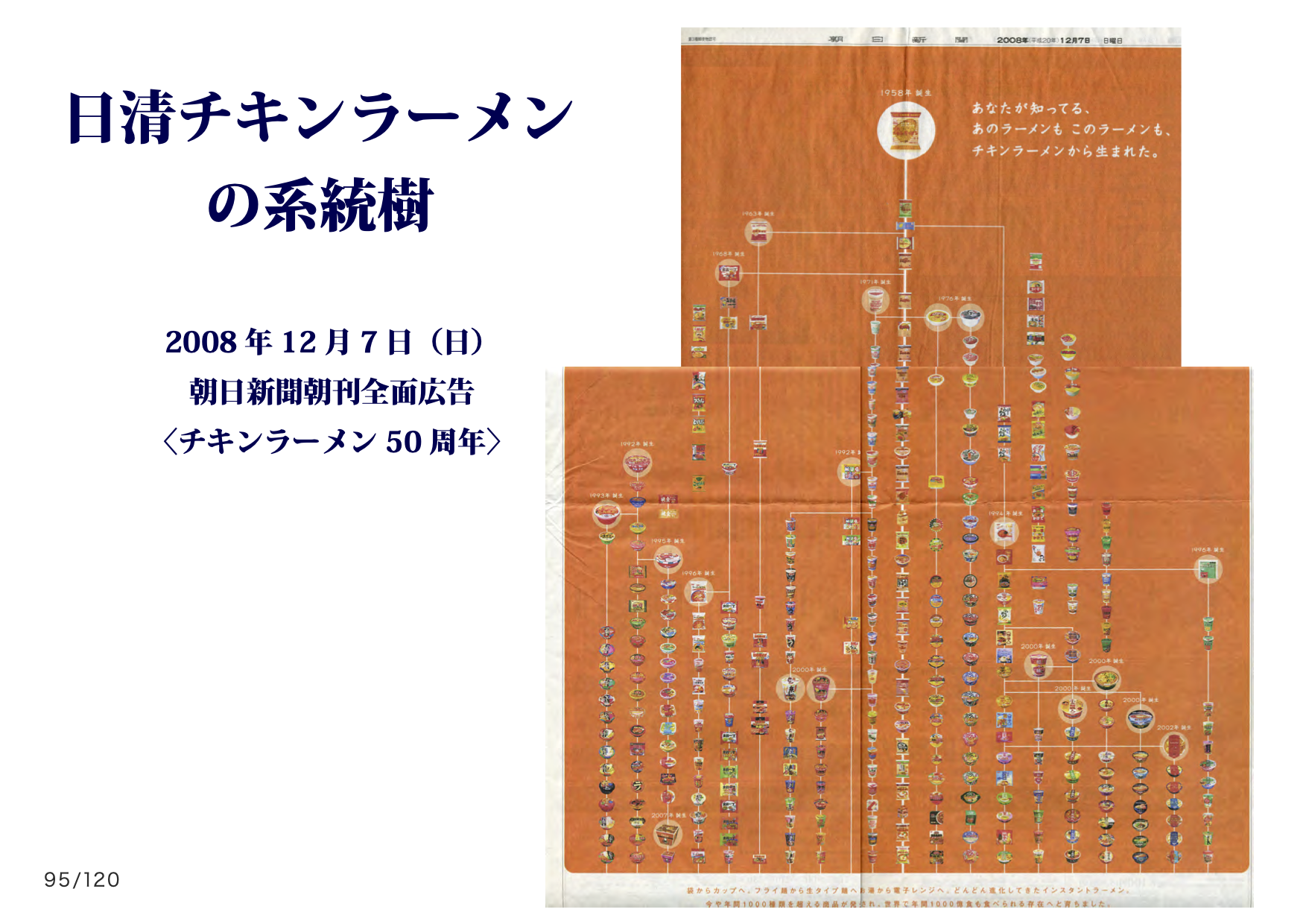

チキンラーメンの系統樹も。 これも非常に有名なものになっているかと思います。山ほどあるんです。

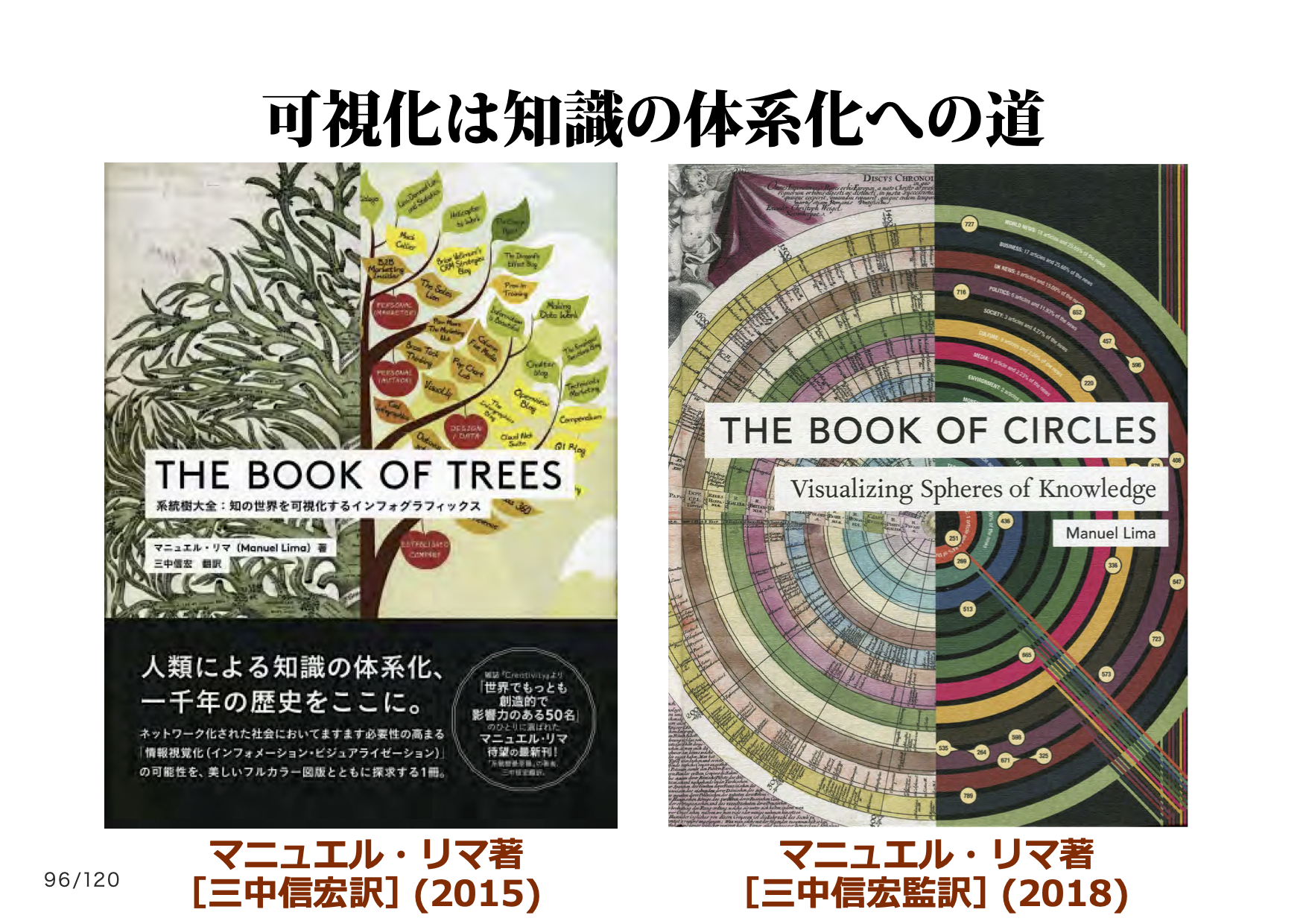

これは私が数年前に訳しました。系統樹と円環ですね。 ツリーとサークル。 これのグラフィックデザインに関しての歴史本が、両方ともマニュエル・リマさんが書かれた本ですけれども。こういうふうなものを見ることによってですね。 グラフィックツールというのはデータを整理するときの非常に強力なツールなんだけれども、そのグラフをちゃんと我々が読めるかどうかというのが、これが実は一番重要なんじゃないかなという気がします。今日最後のところでその話もちょっといたします。

あと少し日本の話にチラッとだけ触れて。 最後のエンディングの方に行きたいと思いますが。

私たち日本人というのは、いわゆる一般的原理ということに関してはあまり言わないんです。変な言い方ですね。要するに考えてはいるんだけれども。 言わないことが多いんですね。例えば生物分類学とか体系学とかやっていますと、一方では個々の生物、動植物に関しての記載情報って非常に重要になります。

ところがそれと合わせて動植物の種数が増えてきますと、それらをどういうふうに分類体系としてまとめればいいのかって、 体系化の原理っていうのが、これが出てくるわけです。普通はね。

つまり一方ではそれぞれの地域にいる動植物や、動植物の記載情報があって、もう一方ではそういったものをまとめて体系化するグローバルな説明原理があるんですが。

どうもですね日本の場合はね、こっちのねローカルな知識体系が非常に好きなんです。でこちらのグローバルな話っていうのはあまり公言しないんですね。

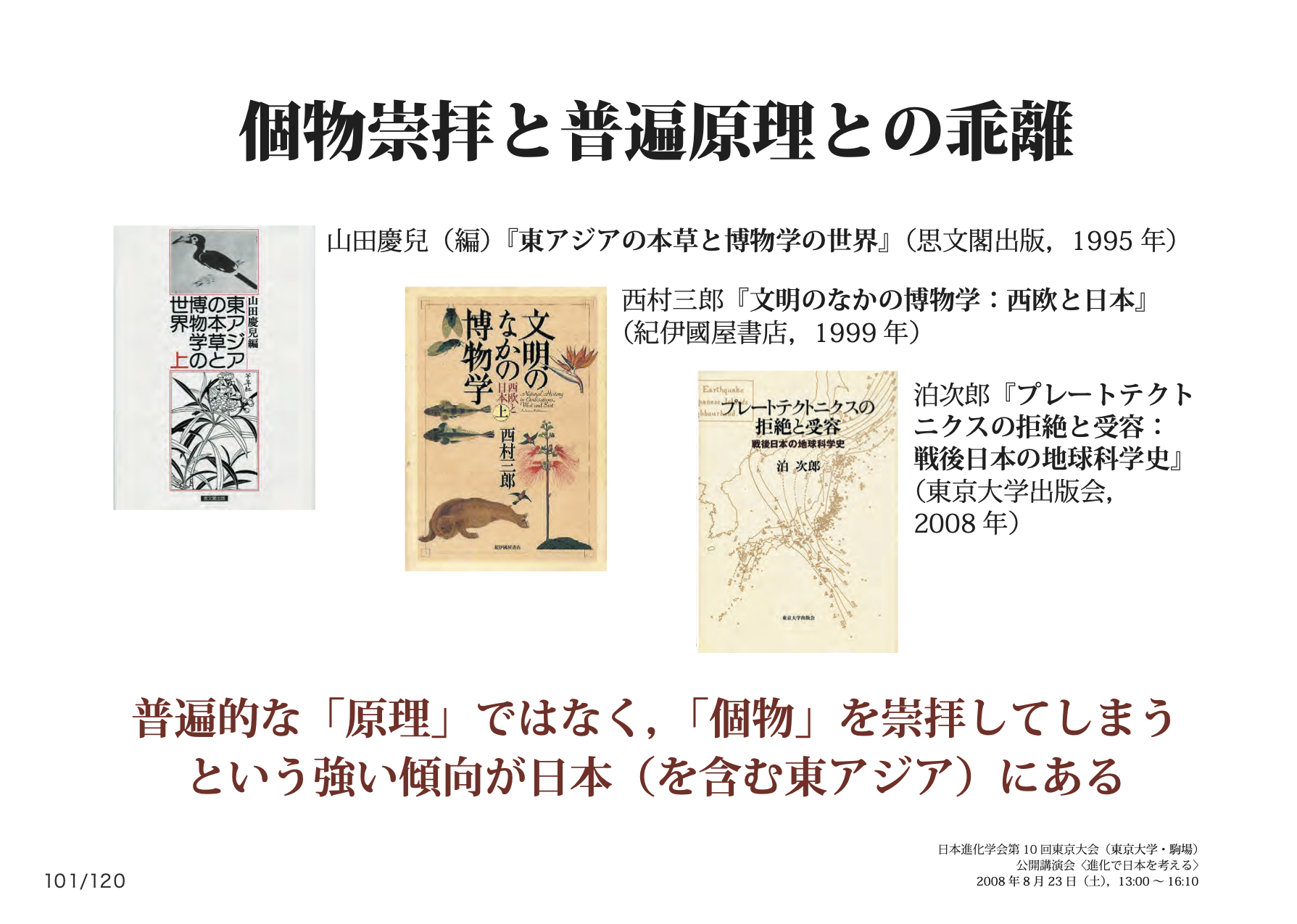

でこれね、私もちょっとあのずいぶん前に調べて「ああ、そうなんか」と思ったんですけど。 そこに例えば山田慶兒さんの「東アジアの本草と博物学の世界」という論文集。あるいは西村三郎さんの「文明の中の博物学」という大著。あるいは泊次郎さんの「プレートテクトニクスの拒絶と受容:戦後日本の地球科学史」という。こういうふうな一連の本を見ていくとですね。

要するに日本では普遍的な原理ではなくて。 古物大好き。 どこそこにどういうふうな生き物がいてっていうのを。 これを知っているのがものすごく好き。これ日本だけではないんですよ。 東アジア文化圏というふうに言っていますが。 東アジア全般にそういうふうな話があるんですね。

例えば西村さんはこんな言い方をしています。個々の人物に対する強い関心好奇心。 これはあるんだけれども。 全体を通してみる原理原則。 そういったものを出してくる。そういうふうな意図がないと。

もう一つあります。

もしも全体を統括するような原理があるとしたならば、彼の言い方が面白いと。超越的思弁が天から降ってくる。 そういう言い方です。

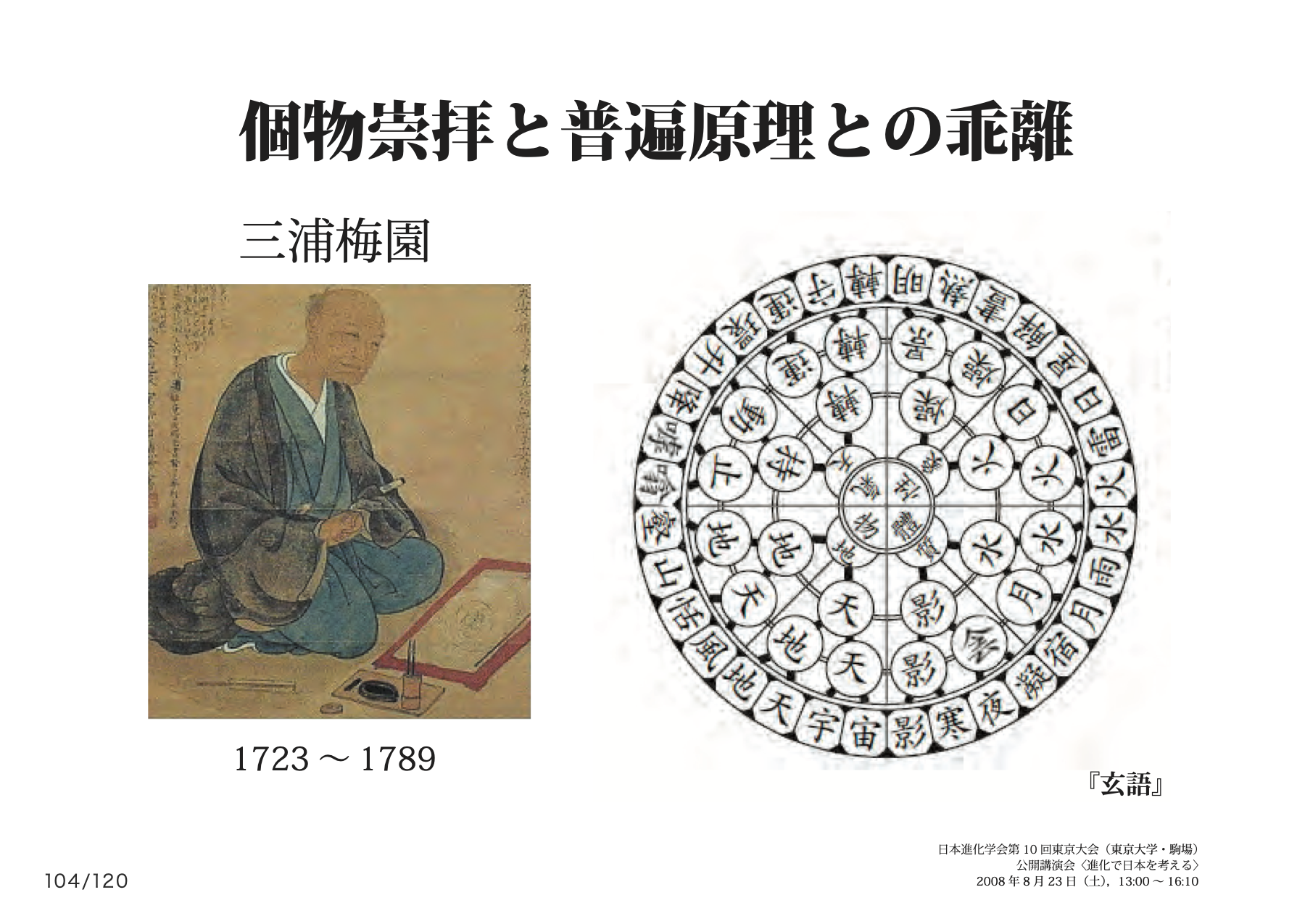

これで思い当たる節があるんですよ。 例えば大分県、豊後国(ぶんごのくに)ですね。そこに江戸時代に三浦梅園という思想家がいて。ネットで調べてみてください。彼の著作が全部公開されていますが、要するに陰陽思想に基づいて万物を分けるという。 こんなふうなダイアグラムをですね。 300数十枚、彼書いてるんですね。 よく読めないんですよ。だから難読なんですよ。

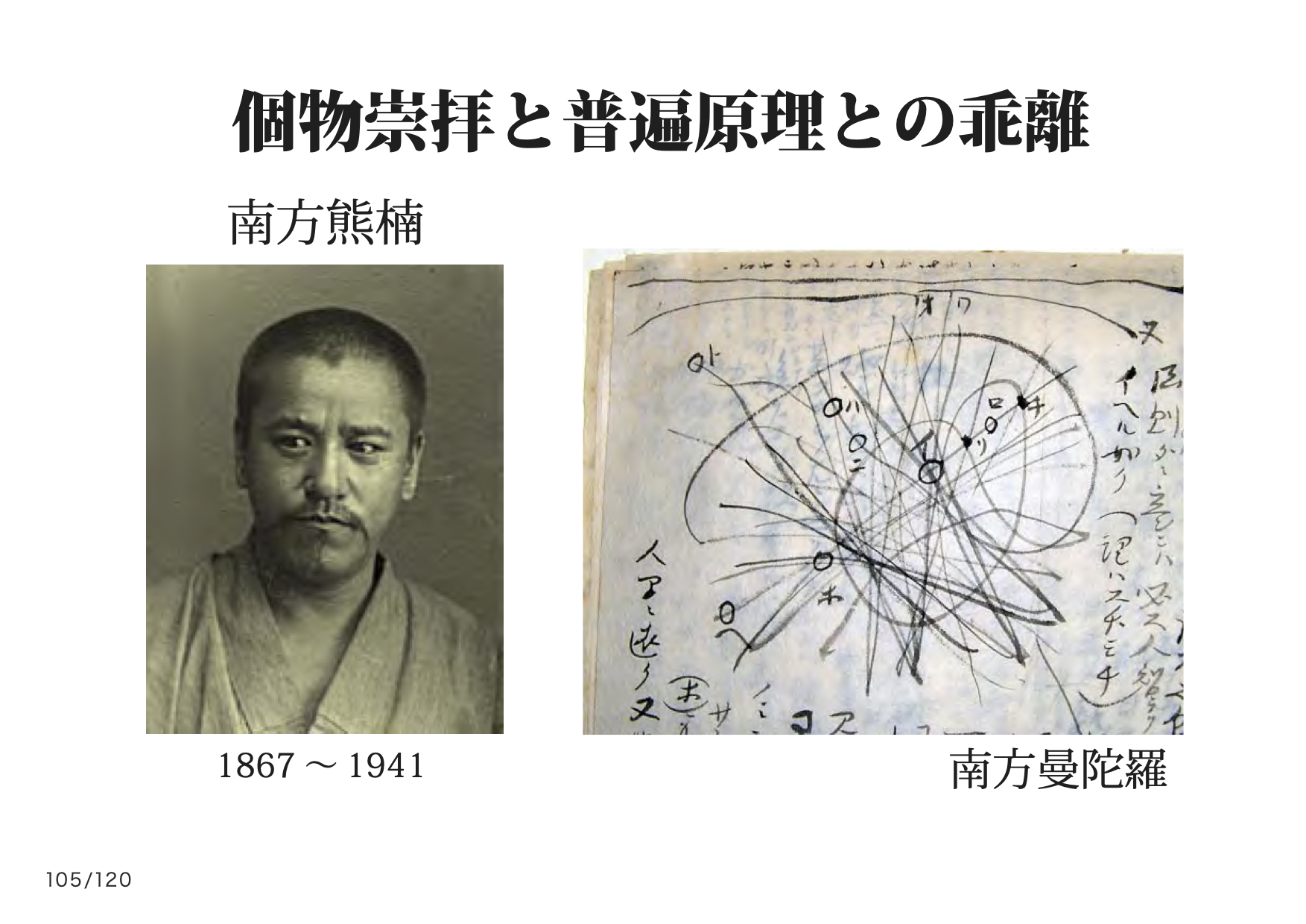

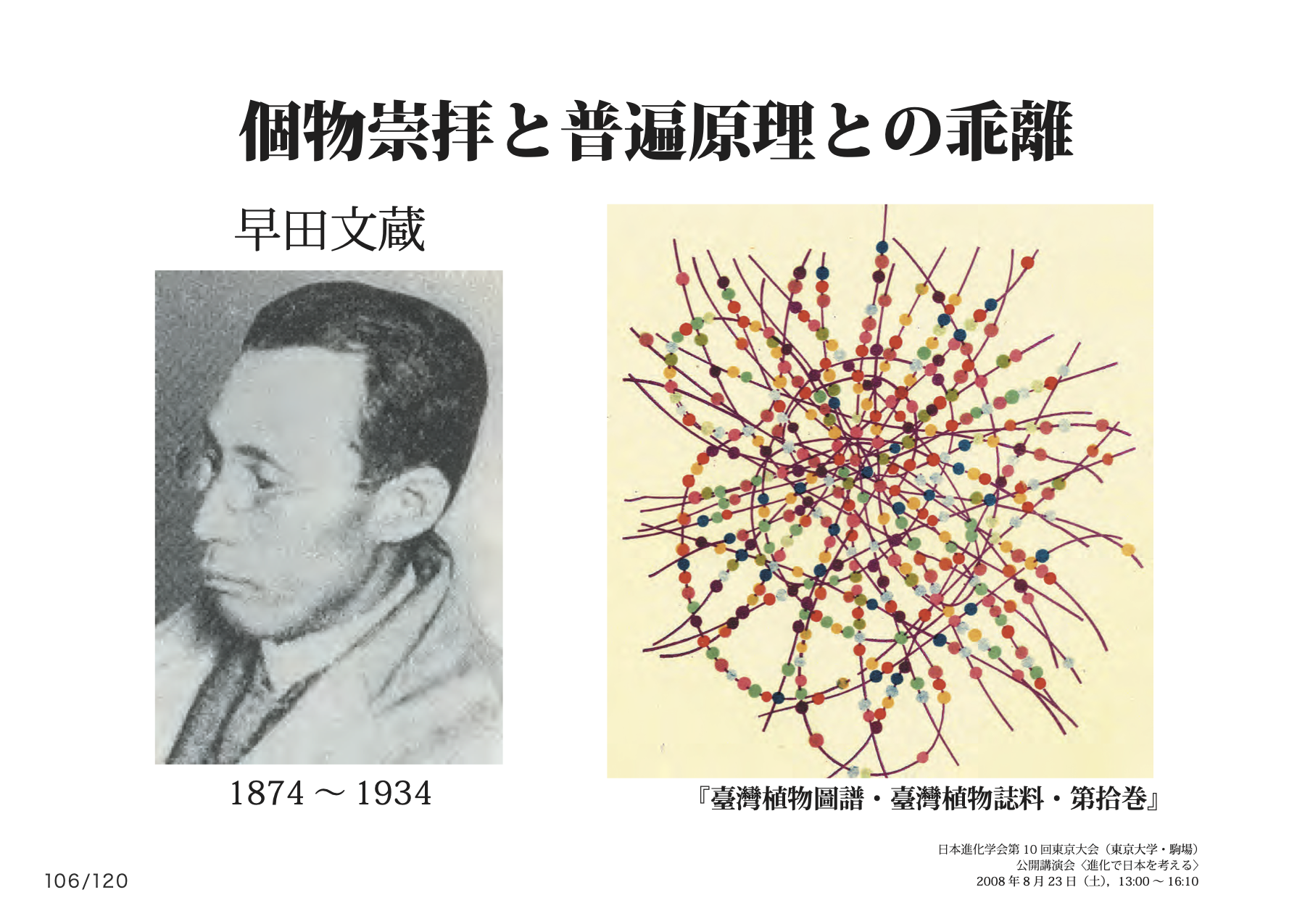

さらに言うならば、皆さんご存知の南方熊楠も南方曼陀羅というこういうふうなネットワークみたいなの書いてるでしょ。さらに私一番最初、これを見た時にうわっと思ったのは、早田文蔵というのは東大の理学部の植物学教室の教授をやっていた人なんですが、彼が台湾総督府の依頼で、台湾の植物、フローラの調査を行った時に、そのレポートを書いているんですが、その中にいきなりこういう風なビーズ玉をつないだようなネットワークがあるんですよ。

何なんでしょうこれはというのがあって。 早田文蔵というのは日本ではちょっと忘れかけているんですが、台湾では実はまだメジャーな人で。今この左側にお示ししているのは台湾で出された、もう数年前に出された早田の伝記なんですけれども、 その中を見るとですね、要するに彼が、これは「台湾植物図譜」という、彼が1921年に台湾にいた頃に書いたモノグラフなんですが、非常に面白いのはですね、基本的には植物図譜なんで、植物の絵が書いてあるんだけれども、さっきスライドにチラッと見せた、いきなりネットワークですね、いきなり出てくるんですね。 いきなり。 説明もなくいきなりカラー図版で出てくるんですよ。

これが何がすごいかっていうとですね。 本文見ていきますと。 このネットワークの由来というのが書いてありまして。 すごいですよ。 この比喩的な図というのは、さっきのネットワークね。「天台宗華厳経の寓意図である <インドラの網(Indra-nets)> にヒントを得たものである」と。 科学論文でこういうふうな言い方、どっかでしてみたいなと思いますけど。そういう気もしますけれども。要するにさっきのこの早田のネットワーク、あるいは南方熊楠も南方曼陀羅もそうなんです。要するに仏教的な寓意図なんですよね。これを書いてくるんですよ。

ですので私たちがこういうふうなことを考えた場合にですね、グローバルにデータを可視化するって言い方をしますけれども、 ローカルな文化的制約っていうのを、どういうふうに扱っていきますか、そういう問題があると思うんですね。

すいません最後数枚だけちょっとお見せします。 ダイアグラムが読めるっていうのは、これはもちろん例えばツリーが読める、ネットワークが読めるって重要だと思いますよ。

一方ではですね、私たち文字テクストを読む場合、通常はリテラシー、識字って言う方しますよね。 ところが私一番最初に言いましたが、統計学やっていますと。 もう一方では数字数式。 これがちゃんと読めますかという問題があって。 こちらの方はニューメラシーという言い方をしています。 そうした場合に文字テキストを読める人は大半でしょう。 ただこのニューメラシーがどの程度あるか。 随分個人差があると思います。

ちょうどこの中間なんですね。 何が中間かというと。 ダイアグラムを私たちどの程度きちんと読めるんでしょうかと。 そういう問題が出てきます。ビジュアルリテラシーと私は勝手に読んでいます。おそらくこの言い方は広まっていると思います。

このビジュアルリテラシーがどれぐらいあるのかというのが、とても重要で。さっきの話で言いますとチェインとかツリーあたりはね、まだ我々ビジュアルリテラシーあるんですけれども。ネットワークって読めないですよ。

あるいは次元が増えてきますと、途端に読めなくなります。そういう読めなくなるものを。どういうふうに読ませればいいんだろうかと。

昔からの統計学だったらね。 多変量解析で次元を落としていくだろうなんだので。 そういうふうなリテラシーを何とか補完するようなやり方ってあったと思いますけれども。そういったものって今どれぐらい得得できるんだろうかというのは。これがおそらく可視化する場合の、その問題になってくるかと思います。これは教育の話にもつながってくるでしょうね。

というわけですいません。 一番最後のスライドになりましたけれども。

要するに私たちが可視化あるいは体系化ということを考える場合には、オブジェクトは生物であろうが、非生物であろうが全然関係ありません。 やり方というのは同じだろうという。そんなふうなところが一つ。 皆さんに今日お話したかったメッセージということになります。

さらに言うならば、どのように可視化すれば読みやすくなるのか。こういったことは最後に書いてありますが。ビジュアルデザインあるいはアートディレクション、そういったものと可視化との関係ですね、そういうふうなところを皆さんにもぜひ考えていただきたいというのが、今日の私の最後のメッセージということになります。どうもありがとうございました。